- OCD JOURNAL vol.4 no.1

- 2013.03.27

INEVITABILITY ↔ CHANCE| BIG TREE ↔ FOREST | SUGHT ↔ TOUCH | INSISTENCE ↔ SILENCE | EXISTENCE ↔ SENSE | GROUND ↔ MA

To relief would, we start to excavate East Concept. We start from difference of Europe and

Japan and to find 2 kinds of prototype. And finally reach to 6 key words.

1st Hypothesis - WEST & EAST

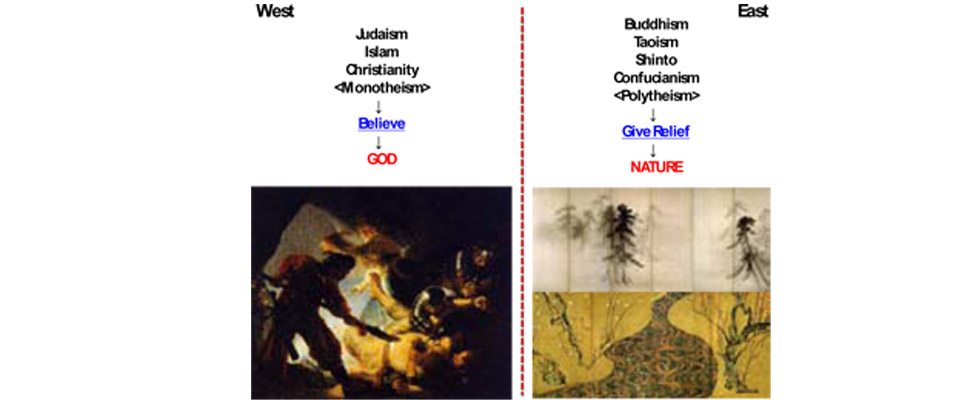

This world are fundamentally made from western thought. It is of Christianity. Modernism is Christian concept of German race. Contradiction of this culture is all come from Western and Christian thought. We might excavate East sense of beauty from our deep mind.

I will express the differences between East and West. Most important is Western thought are based not on Christianity but on Nature.

So there are philosophy in Europe, but no philosophy in West. West has only Sense of beauty. We decide by them.

2st Hypothesis - China, Korea and Japan

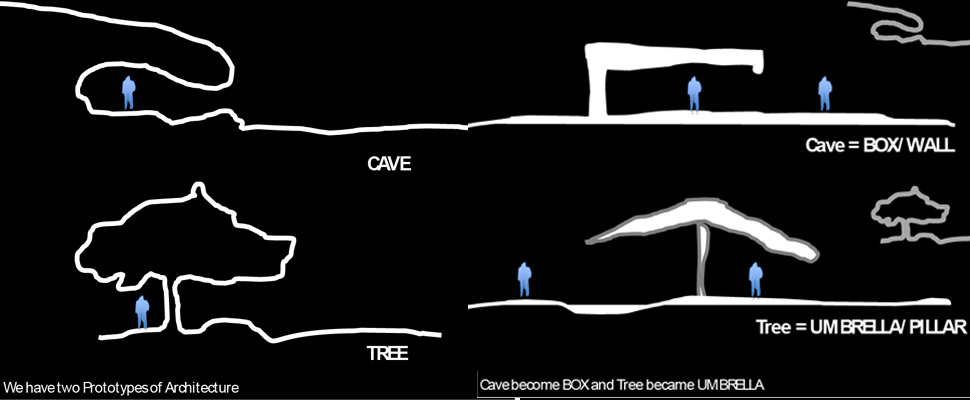

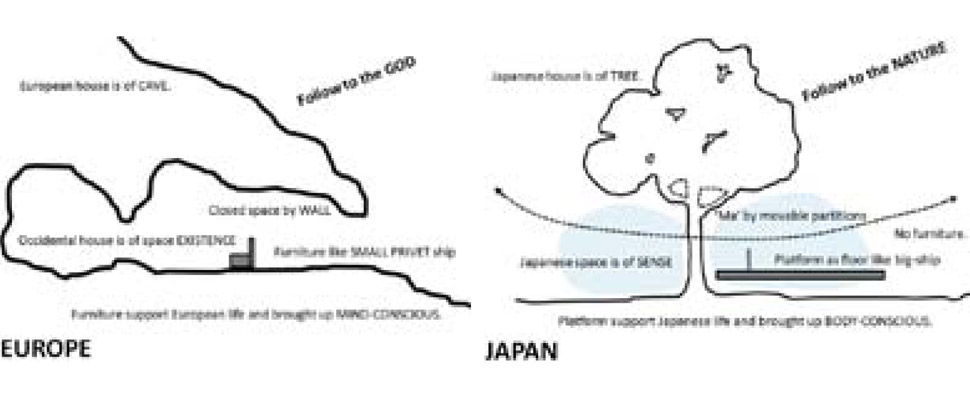

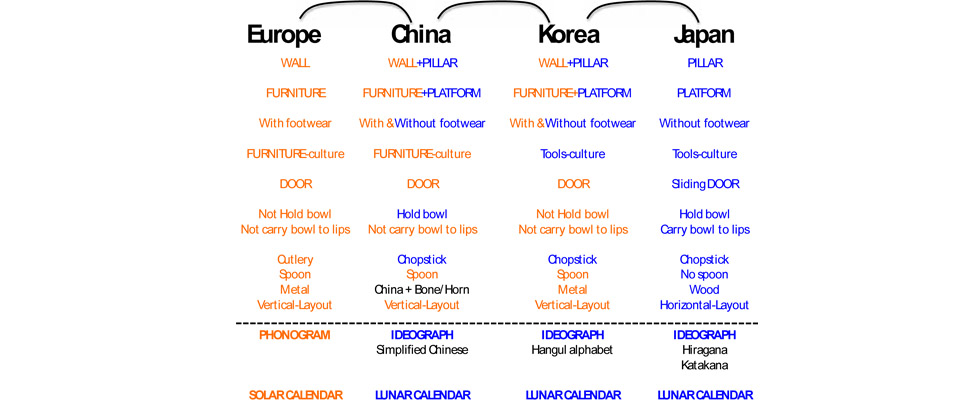

To make clear the differences between East and West concept, I started from differences between Europe and Japan. Because Europe is far west and Japan is far east. I found prototypes of structures of house. Structure of house in Europe is come from CAVE, BOX and WALL.

Structure of house in Japan is come from TREE, UMBRELLA and PILLER. There are big differences. And I went ahead to think about Structure of China and Korea. They are just between Europe and Japan. We Japanese had learned many cultures from Korea and China. And Japan developed to Japanese structure.

3st Hypothesis - 6 KEY WORDS of SENSE OF BEAUTY WEST

1. INEVITABILITY ↔ CHANCE : It is related to Buddhism and sense of nature.

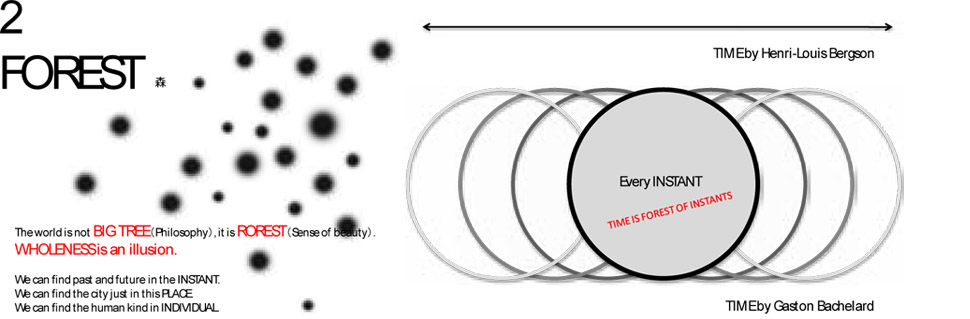

2. BIG TREE ↔ FOREST : It is related to Confucianism which directed group mind.

3. SIGHT ↔ TOUCH : It is related to ‘Feng shui(風水)’and ‘Qigong(氣功)’

4.INSISTENCE ↔ SILENCE : It is related to Zeami who told about Noh.

5. EXISTENCE ↔ SENSE : It is related to ‘Feng shui’and ‘Qigong’ and sense of beauty.

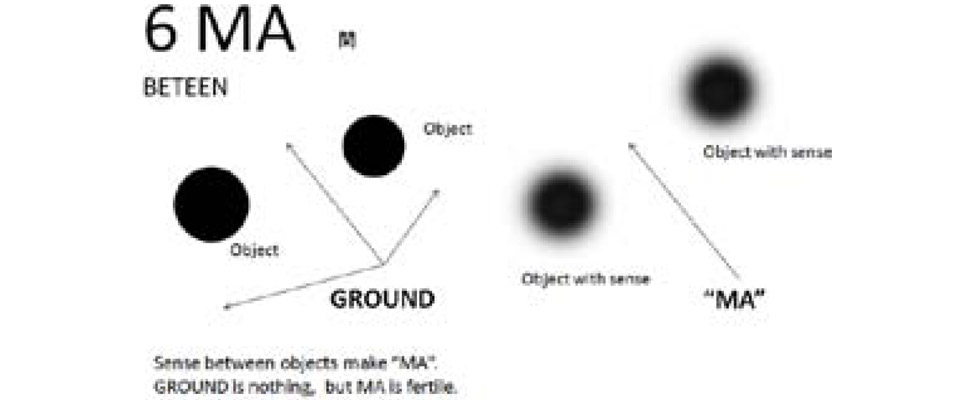

6. GROUND ↔ MA : It is related to Inn-Yan concept of China.

East concepts will relief the crisis of the world.

The meaning of “good” of “good design” is not “right” but “beautiful”.

불가피성 ↔ 가능성 | 거목 ↔ 숲 | 시각 ↔ 촉각 | 주장 ↔ 침묵 | 존재 ↔ 감각 | 땅 ↔ MA

우리는 세계를 구하기 위해 동양사상을 찾아 나섰다. 유럽과 일본의 차이점에서 시작했고 2 종류의 원형을 발견하여 결국 6개의 키워드에 도달했다.

가설 1 - 서양 & 동양

오늘날의 세계는 서양사상을 토대로 만들어졌다. 다시 말해 기독교사상이다. 현대주의는 독일 민족의 기독교식 사상이다. 이 문화의 모순은 전적으로 서양사상, 기독교사상으로부터 나온다. 우리는 마음속 깊은 곳에서 동양의 심미안을 찾고 있는지도 모른다. 동양과 서양의 차이점에 대해 말하고자 한다. 가장 중요한 사실은 서양사상이 기독교가 아닌 자연에 뿌리를 두고 있다는 점이다. 즉 유럽에는 철학이 있지만 서양에는 철학이 없다. 서양에는 심미안만이 있을 뿐이다. 우리는 그에 따라 결정을 내린다. 좋은 디자인은 디자인된 사물을 사용하는 사람을 위한 것, 그 사람이 살고 있는 국가, 지역의 자연, 문화에 바탕을 둔 것이고 이렇게 디자인된 것은 사람을 감동시키고 생명력을 갖는다.

가설 2 - 중국, 한국, 일본

동양사상과 서양사상의 차이점을 밝히기 위해 유럽과 일본의 차이점에서 접근을 시작했다. 유럽과 일본은 각각 서양과 동양의 끝자락에 있기 때문이다. 우선 주택구조의 원형을 발견했다. 유럽의 경우는 동굴, 상자, 벽에서 나오며 일본의 경우는 나무, 우산, 기둥에서 온다. 여기에 큰 차이점이 있다. 더 나아가 중국과 한국의 구조에 대해서도 살펴봤다. 결국 유럽과 일본 사이의 문제였다. 일본은 한국과 중국문화로부터 많은 것을 받아들였고 일본식 구조를 만들어냈다.

가설 3 - 서양 심미안의 6개 키워드

1. 불가피성 ↔ 가능성 : 불교와 자연의 정신과 관련 2. 거목 ↔ 숲 : 집단의식에 영향을 미친 유교와 관련

3. 시각 ↔ 촉각 : 풍수, 기공과 관련 . 주4 장 ↔ 침묵 : 노오(能)이론을 집대성한 제아미(世阿彌)와 관련

5. 존재 ↔ 감각 : 풍수, 기공, 심미안과 관련 6. 땅 ↔A M : 중국의 음양사상과 관련 동양사상이 세계를 위기로부터 구할 것이다. ‘좋은 디자인’에서 ‘좋다’는 말은 ‘옳다’를 의미하지는 않으나 ‘아름답다’. 신만이 ‘옳고 그름’을 결정할 수 있다. 하지만 ‘아름다움’을 결정하는 건 바로 우리 자신이다. 서양인들은 목숨을 걸고 아름다움을 추구하지만 옳은 일을 위해 죽는다는 것은 불가능하다.

저는 원래 건축가이며, 디자인도 하고 있습니다. 그래서 여러분들께 logical, 그니깐 논리적인 순수하게 이론적인 그러한 설명을 드린다기보다는 가능한 구체적인 예를 들면서 어떤 가설을 세워서 설명을 해나갔으면 합니다.

여기서는 보시는 것처럼 세 가지 주제가 있습니다. 그것은 각각 가설1, 가설2, 가설3이 되어있는데요, 이 의미는 ‘많은 틀린 부분을 갖고 있다’라는 의미입니다. logic, 그 이론이라는 거는 항상 틀린 부분이 있기 마련인데요, 그 틀린 부분이 있어도 용기를 가지고 그 개념을 주장함으로써 또 여러분들에게 지적을 받고, 아, 이런 경우도 있는데요, 그런것이 그 얘기는 이렇게 좀 다르지 않나요? 라는 얘기를 많이 듣고 싶은 생각입니다. 그걸 통해서 보다 step-up, 한걸음 더 나아가는 저의 이론을 구축해 나가고 싶은 생각입니다. 먼저 첫째로는 유럽과 일본을 비교합니다. 어째서 먼저 유럽과 일본을 비교하느냐, 그는 제 자신이 일본인이기 때문입니다. 일본에 관해서 누구보다도 잘 알고 있기 때문이죠. 또 하나는 일본은 Far East, 가장 동쪽 끝에 있는 나라, 이는 물론 유럽인들의 관점인데요, 동쪽 끝에 있는 나라라는 개념이기 때문입니다. 그 차이가 굉장히 명백히 알기 쉽게 엿볼 수 있습니다. 이건 나아가서 그 인접국인 한국, 중국과 같이 더불어 살펴보는 것이 가설2인 China, Korea, Japan입니다. 이러한 것들을 통해서 세 번째로 좀 애매하긴 하지만 아시아의 혹은 동양의 미의식을 이러한 것을 얘기해보고자 합니다. 굉장히 대략적인 얘기이긴 하지만, Aesthetic sense, ‘미의식’이라는 부분은 제가 이 영어를 사용하게 된 것은 크게 서양의 생각은 철학이 있는 생각이라고 생각됩니다.

제가 이 자리에서 얘기하고 싶은 것은, ‘동양에는 철학은 없다’라는 주장을 하고 싶습니다. 동양에서는 철학이라는 개념이 없고, 오히려 ‘미의식이라는 생각만 있다.’라고 생각합니다. 그런 의미에서 이 시간에는 Oriental 미의식이라는 설명을 해 나갈 것입니다.

Hypothesis / 1st

EUROPE _ JAPAN

그럼, 첫 번째로 유럽과 일본을 비교해 보겠습니다. 보시는 바와 같이 제일 왼쪽에 유럽, 제일 오른쪽에 일본이 위치합니다. 이런 광대한 대륙인 유라시아 대륙 유라시아라는 것은 유럽과 아시아라는 말을 조합한 말로 유라시아대륙이라는 표현을 씁니다. 가장 오른쪽 끝에 거의 세상의 끝이라는 개념으로 보일 수 있는 그니깐 유럽인들은 그렇게 생각했었죠. 일본을 몇 가지 좀 특징적인 포인트를 좀 보겠습니다.

첫 번째로 건축이라는 것은 ‘Cave’이라는 건축과 또 하나는 ‘Tree’라는 건축이 있다고 생각합니다. ‘Cave’이라는 건축은 어떤 둘러싸여져 있기 때문에 여행자가 사막을 거닐다가 우연히 발견한 동굴에서 밤에 잠들 수 있는 굉장히 안전한 공간이죠. 그에 반해서 그러한 것들이 없을 경우에는 한 그루의 나무 밑기둥을 붙잡고 거기서도 잠을 잘 수 있죠. 그것이 ‘Tree’. 이 두 가지, 건축에는 이 두 가지 출발점이 있다고 생각합니다.

Hypothesis / 1st

EUROPE _ JAPAN

하나는 ‘동굴’과 또 하나는 ‘나무’라고 생각됩니다. 이것이 크게 서양과 동양을 나눌 수 있는, 특징을 나눌 수 있는 포인트가 된다고 생각합니다. ‘Cave’는 상자에다 만들었습니다. 상자라는 것은 당연히 벽으로 이루어졌기 때문에 벽 구조 건축인, 상자를 서양에서는 일찍부터 그래서 발달을 하게 된거죠. 물론 그리스에 있는 파르테논 신전과 같은 기둥으로 만들어진 건축도 있지 않느냐라는 얘기를 하시는 분도 계시겠지만, 그건 일단은 접어두고, 아주 가장 큰 관점에서 봤을 때, 서양은 ‘Cave max wall’이다.’라는 개념으로 좀 얘기해 봅시다.

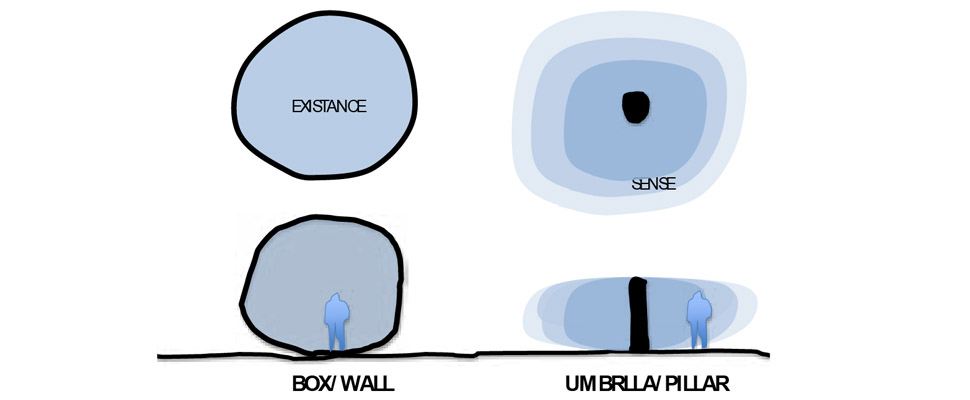

그리도 또 하나 Tree, Umbrella. 나무 한 그루의 모양을 좀 살펴보면 우산 모양과 좀 비슷하죠. 그리고 지붕 없으면, 뭐 기둥 하나, 기둥 하나가 있더라도 건축이라는 개념과 같은 맥락입니다. 이 두 가지 차이라는 것은 좀 표현을 달리 해보면, ‘이미 존재하는 공간’이라는 개념, 이미 다 둘러 싸여져 있는 공간과 또 하나는 아무 뭐가 됐건, 기둥이 됐건, 혹은 뭐 물이 됐건, 뭐든 ‘아무거나 하나 있고 그 주변을 채우는 어떤 공기질, 그러한 기척 이러한 것들로 이루어지는 그러한 공간’ 이 두 가지가 있다고 볼 수 있습니다.

원래 건축이라는 것은 무엇인가 살펴보면 인간은 대부분 근본적으로 ‘모든 인간들은 불안 속에 있다.’라는 것을 전제로 하고 있습니다. 인간은 모두가 한 사람도 빠짐없이 불안해서 어찌할 바를 모르는 것이 인간이라고 생각합니다. 그 불안한 인간이 안심할 수 있는 곳 그것이 바로 건축이라고 생각합니다. 그래서 동굴이라는 곳에서 안심하고 어떤 물건이 있어도 안심되고 가구가 있어도 안심되고 그처럼 건축이란 무엇인가라는 이런 이야기는 어떤 관계가 있다고 생각됩니다.

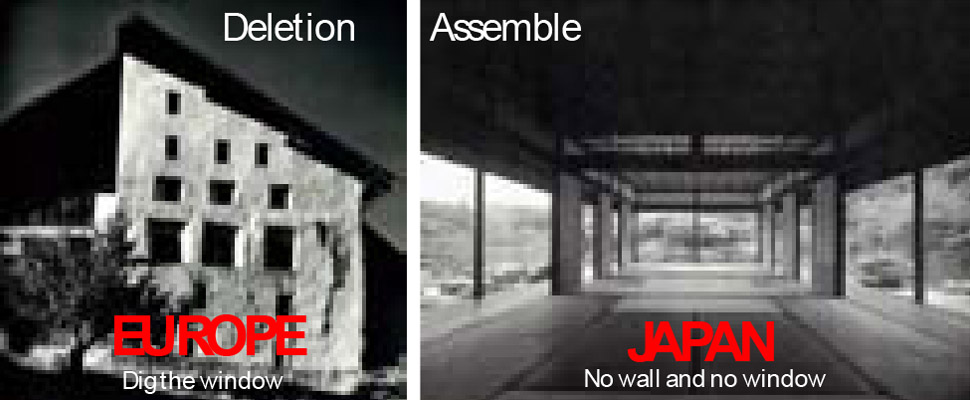

보시는 것처럼 이것은 벽으로 건축이죠. 벽이 생기면 구멍을 밖을 보고 싶어서 구멍을 팝니다. 밖을 보고 ‘아 참 멋지다, 아름답다, 태양이 들어오니깐 참 좋구나.’ 여러 가지 감정을 느낄 수 있죠. 창이라는 의미는 그렇게 어떤 ‘구멍이 뚫려 있다.’ 라는 것뿐만 아니라, 어떤 내가 뚫었다, 내가 뚫어서 구멍이 여기 뚫렸어, 감격 기쁨과 연결되어 있는 것이 바로 창입니다.

하지만 일본은 창에 대한 감격이 없습니다. 왜냐하면, 처음부터 기둥으로 만들어져 있기 때문이죠. 처음부터 안과 밖이 연결되어있는 톤에 있는 상태이기 때문에 별로 그다지 창에 대한 역사라든지 창에 대한 기쁨 이러한 것들이 없습니다. 이러한 큰 차이를 일단 머릿속에 담아 주십시오.

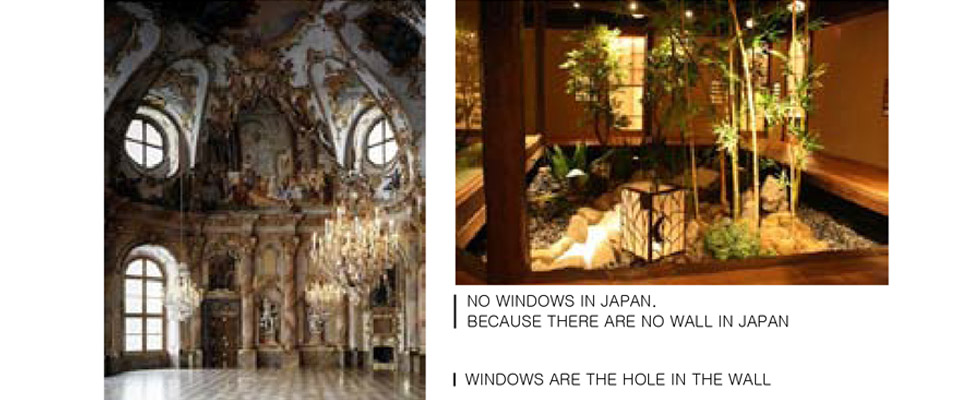

보시는 것처럼 왼쪽은 바로크의 한 건축양식인데 창이라는 것이 어떤 타원형이 되기도 하고 둥그렇기도 하고 사각형이 되기도 하고 어떤 창의 특징이 ‘바로크라는 양식은 이러한 양식이다’라는 건축양식을 결정짓는 포인트가 됩니다. 오른쪽은 일본의 ‘스보니아’라는 일본의 안뜰입니다. 작은 그 안뜰인데요, 이곳은 처음부터 안이나 밖이나 계속 연결되어 있기 때문에 그야말로 지붕이 없는 방, 이런 개념이죠. 결국 니와, 뜰이라는 것은 일본인에게 방의 일부라는 개념입니다. 방과 뜰은 거의 같은 개념이죠.

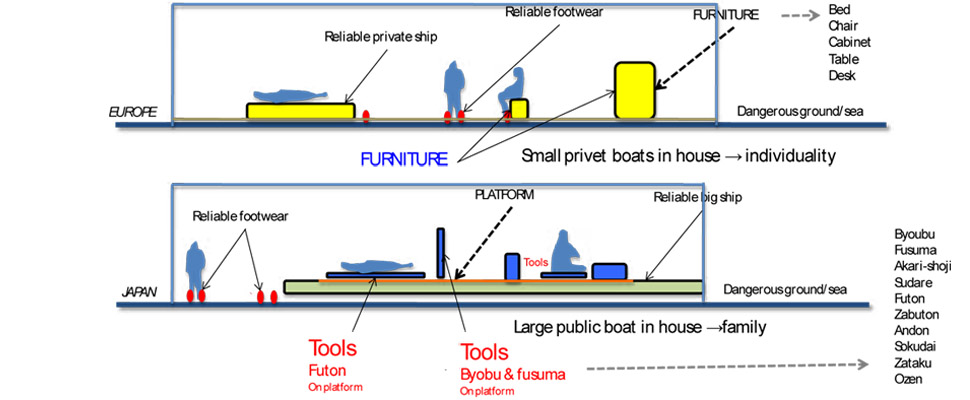

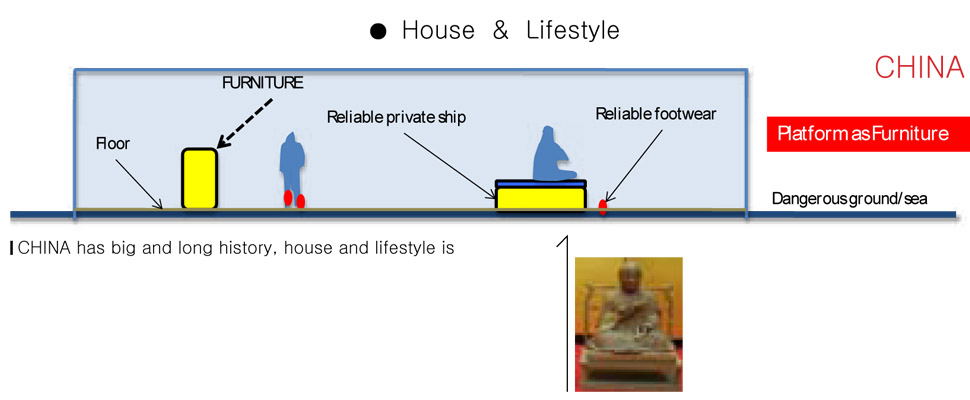

다음은 furniture, 그리고 platform 두 가지에 대해서 말씀드리겠습니다.

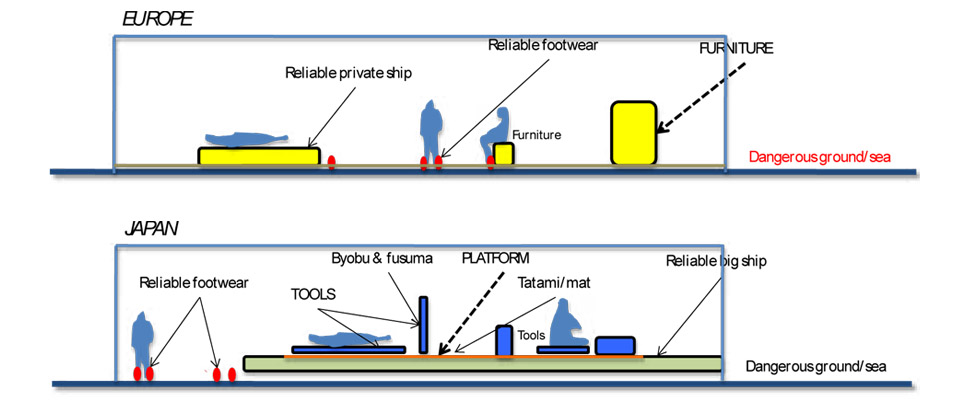

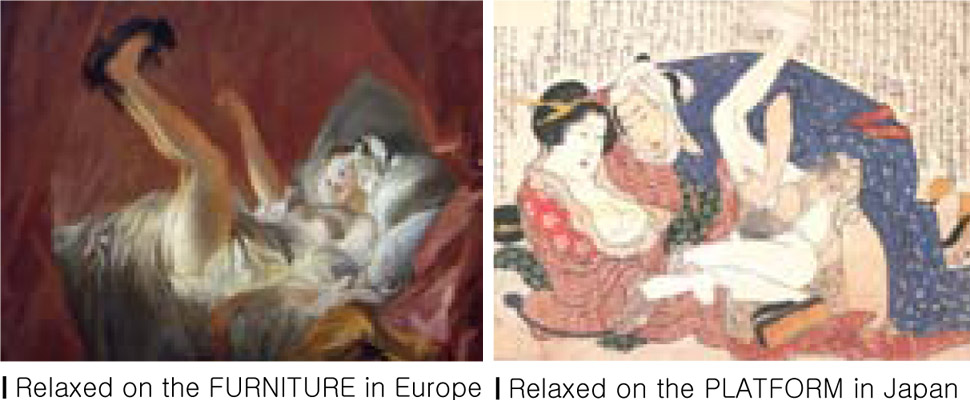

살펴보시면, 위에 부분은 유럽의 집안의 모습을 표현한 것인데요, 밖은 굉장히 위험하기 때문에 사람들은 신발을 신습니다. 위험하기 때문에 신을 신는 것이죠. 위험하지 않을때, 신을 벗습니다. 침대 누울 때는 신을 벗죠, 안전하기 때문이죠. 하지만 집안은 아직 위험하기 때문에 신을 신고 있습니다. 결국 유럽에서는 platform 그 바닥에서는 그 신을 신고 있죠. 각각 위험해서 구하기 위해서 어떤 안심되는 공간을 만들기 위해서 furniture라는 가구를 발명하게 된 것이죠. 그것이 유럽건축의 역사입니다. 그렇기 때문에 요 밑에 보시면 한 소녀가 침대에 누워 있는데요, 침대에서 겨우 안심한 듯한 느낌이죠. 그 바닥에서는 아직 안심을 못하는 위험을 느끼는 것이죠.

이에 반해서 일본의 경우를 살펴보면 platform이라는 것을 일본인이 발명을 했습니다. 결국 육각, 바닥이라는 얘긴데, 이 한자는 어떤 중국에서는 의미가 좀 다르기 때문에 저는 platform이라는 표현을 썼습니다. 굉장히 위험한 거는 platform에 올라서면서 신을 벗고 바닥에 올라섭니다. 그때 작은 도구들 병풍이라든지, 후스마, 맹장지라든지 이러한 도구들을 통해서 공간을 만들어 나갑니다. 그렇기 때문에 오른쪽아래 그림에서 남녀가 서로 사랑하는 모습인데요, 이거는 침대 위가 아닙니다. 바닥위입니다. 결국 이 바닥위에서 라도 전혀 아무 느낌, 거리낌 없이 하죠. 결국 platform 자체가 굉장히 안심을 주는 공간이라는 것이죠.

이 서양과 동양을 비교를 좀 해보면 예를 들면 바닥을 바다로 한번 비유해 봅시다. 그러면 큰 바다 위에 작은 배들을 띄워놓고 각각 한사람씩 타고 있는 것이 유럽입니다. 서양의 생각이죠. 반면에 일본의 경우는 바다위에 큰 배를 띄워놓고 그 위에 가족 모두가 함께 생활하는 모습, 결국 그러니깐 서양의 경우는 개성이 발달하기가 쉽다면, 일본의 경우는 가족의 어떤 그런 부분이 성장이 더 쉽지 않을까 하는 부분도 얘기 할 수 있겠죠.

윗부분을 얘기해보면은 또 하나의 가설인데요, 의자도 딱 들고 나갈 수 있는 어떤 사냥꾼 같은 개념이라는 일본은 농민이라는 개념이죠. 뛰쳐나갈 필요가 없는 것이죠. 이러한 생활 차이도 볼 수 있습니다.

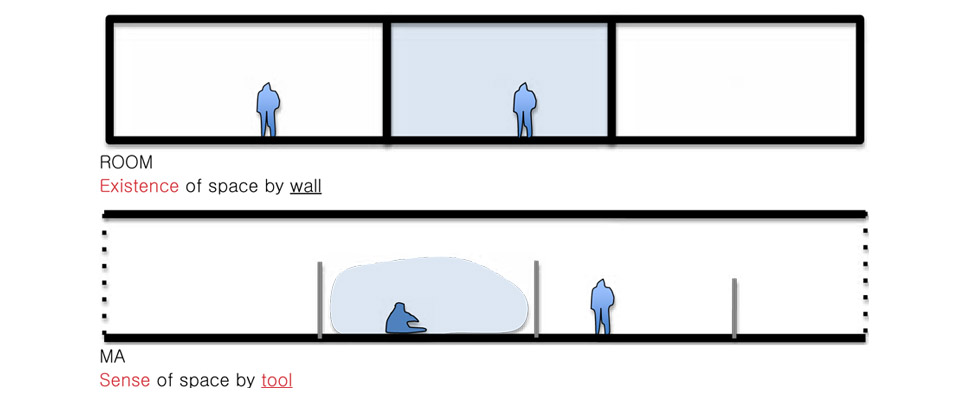

또 한 가지, 방, 일본은 사실 방이라는 개념이 없습니다. ‘마’가 있을 뿐이죠. 칸 칸 잘라서 마, 주방이라는 부분이 ‘Kitchen’이라고 불리는데 이것은 방이라는 있지는 않습니다. 마찬가지로 각각 ‘마’라는 말은 참 여러 곳에서 사용되는데요, Guest Room 같은 경우도 갸쿰, 마 Dining Room같은 경우도 Room이라는 표현을 쓰는 것이 아니라, 찬호 마, Living Room 같은 경우에도 인마라고 해서, 모든 것에 ‘마’라는 표현이 붙습니다. 결국 ‘마’라는 것은 굉장히 중요한 일본의 공간개념이라고 할 수 있죠.

위로 보시면 벽으로 만들어진 공간이기 때문에 어떤 존재하는 공간이라면, 일본의 경우는 어떤 기척을 느낄 수 있는 그러한 공간, 병풍이라든지 푸스마, 맹장지라든지,이러한 도구들로 인해서 이루어지는 공간으로 조금 불안감은 남지만 서로 간의 통하는 그러한 기분 좋은 공간을 만드는 것이죠. 이러한 병풍이라든지 푸스마라는 것은 언제든지 움직일 수 있게 되어있습니다 어제 사실 제가 가구전시를 봤는데요, 문이 파티션으로 되어있어서 그것을 접어서 위로 Lift-up시키면 방이 넓어지는 것을 봤습니다. 방을 크게 만들기 위해서 문을 Lift-up하는 경우를 봤는데요, 일본 같은 경우는 이러한 병풍이라든지 후스마 이런 것들이 종이로 만들어져 있습니다. 그래서, 간단하게 여자라도 들고 운반할 수가 있죠. 굉장히 가벼운 물건으로 종이로 만들어져 있죠.

오른쪽을 보시면 아까리슈오지 ‘장지문’이고, 왼쪽은 후스다래 ‘발’입니다. 굉장히 투명한 소재로 이루어진 공간인데요, 태양의 햇볕이 들어오게 되면 아까리쉬오지 같은 경우에는 밝은 벽이 되죠. 이것은 결코 door가 아닙니다. 어쩔 수 없이, 스마이징 door라는 표현을 썼지만 이것은 ‘문’이라기보다는, 오히려 움직이는 벽이라는 표현이 더 맞을 것입니다. 이 큰 차이가 있음을 보십시오.

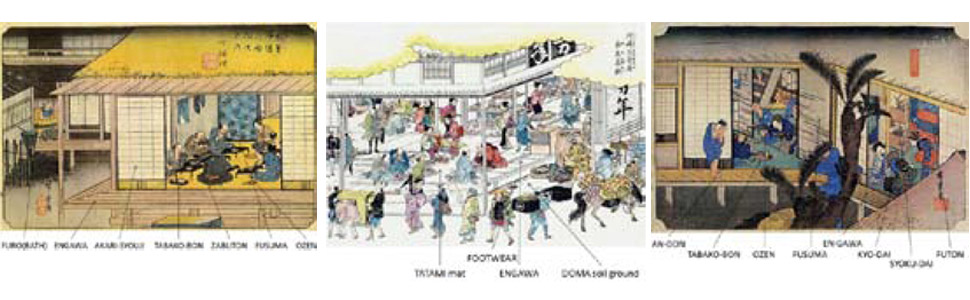

그리고 네 번째, 우리들 이런 여러 환경 속에서 각각 다양한 공예들이 발전을 하게 되는데요, 서양에서는 가구라든지 벽이라든지 샹들리에라든지 문 주변이라든지 이러한 것들 공예가 활발하게 이루어지면서 바로크의 모습처럼 아주 굉장히 멋진 공예들이 나올 수 있죠, Art가 나올 수 있죠. 하지만 일본같은 경우에는 다다미에 바로 앉아서 사용하는 작은 도구들이 예를 들면 불을 피는 화로라든지 찻잔이라든지 어떤 작은 도구들이 공예, 이런 문화가 발전을 하게 되죠. 그래서 동양과 서양은 그러한 생활이나 문화의 성장의 차이가 있기 마련입니다.

거꾸로 말하면, 사실 일본은 가구의 역사를 갖고 있지 않습니다. platform이 있기 때문에 가구의 역사가 없죠. 가구가 필요 없기 때문에 그래서 유럽화 된 일본의 생활공간 속에서 일본인들이 가구디자인을 할 때, 결코 그 실력이 뛰어나다고는 저는 생각하지 않습니다.

좀 몇 가지 장면들을 보면서 설명을 드리겠습니다.

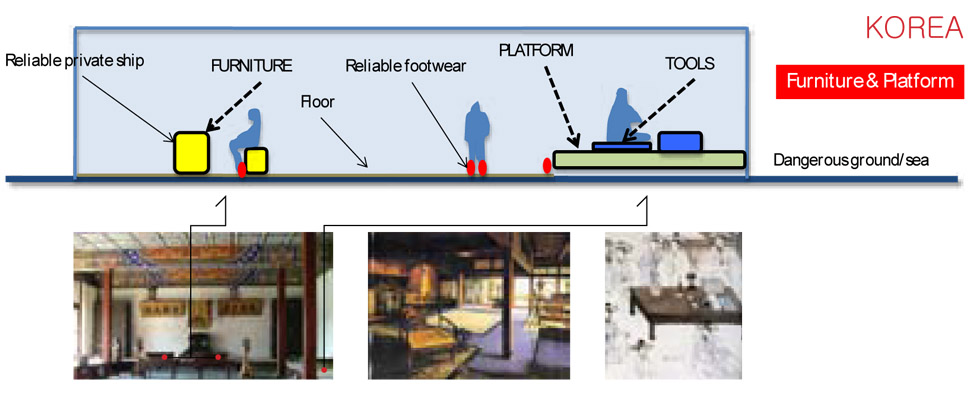

일단은, 한국의 소반, 즉 상처럼 비슷한 것에 놓고 식사를 합니다. 왼쪽은 욕조에 몸을 담그고 있는 모습이죠. 그리고 이것은 거리 모습인데요, 여러 사람들이 움직이고 있는데, 널빤지로 이루어진 platform, 그니깐 그 위에 다다미라는 매트리스를 깔고 있는 어떤 platform 그곳에 가볍게 걸치고 앉는 모습을 볼 수 있습니다.

또 한 가지는 오른쪽에 보시면 이불 이것은 잠잘 때 까는 매트리스라고 볼 수 있는데요, 이것을 개어서 수납해 쌓아서 수납되어있는 모습입니다. 이것을 꺼내서 깔면, 그곳이 침실이 되고, 이것을 넣어두고 조금 더 작은 방석을 가지고 오면, 그것이 거실이 되고, 결국 침실이 되거나, 거실이 되거나, 식사하는 곳이 되거나, 각각으로 다양한 변화를 할 수 있는 굉장히 flexible한 공간이 될 수 있죠.

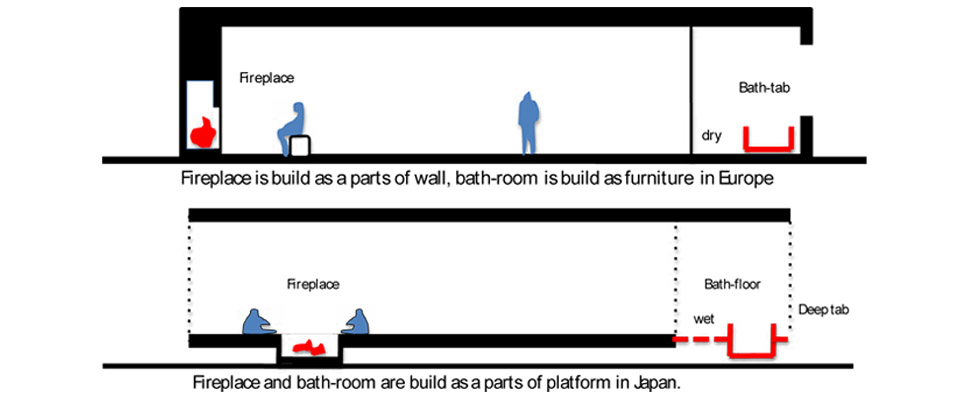

다섯 번째, 이번에는 Fire place에 대해서 설명해 보겠습니다. 왼쪽은 서양, 오른쪽은 일본의 Fire place입니다. 그런데 같이 Fire place는 둘 다 존재하지만, 모양은 전혀 다릅니다, 형태는.

더불어 말씀드리면, Bath-TAB, 서양에 있는 Bath-TAB이 있다면, 일본은 Bath가 붙어있는 floor가 있다고 볼 수 있습니다. 욕조에 관련해서는 지금 보시는 바와 같이, 좌측을 보시면 유럽은 거의 욕조가 가구처럼 놓여있는 것을 볼 수 있습니다. 이 그림을 보시면 알 수 있듯이, 벽이 있는 건축이 있는 서양 같은 경우는 벽이 일부로써 Fire place를 만들죠. 그리고 욕실 역시도 욕조 자체가 좀 가구 같은 개념이었죠. 그래서 그 욕조바깥 부분은 건식입니다. 결코 습식이 되서는 않되죠.

일본의 경우는 바닥에 Fire place를 만듭니다. 마찬가지로 Bathroom 역시도 Bath, 그 자체가, Bathroom자체가 floor로 만드는 개념이죠. 결국 습식이여도 상관없고 밖에서도 물을 끼얹으면서 씻을 수 있습니다. 이러한 건축의 차이가 구조의 차이가 생활의 차이를 만들어 내는 것이 아닌가라는 생각을 해봅니다.

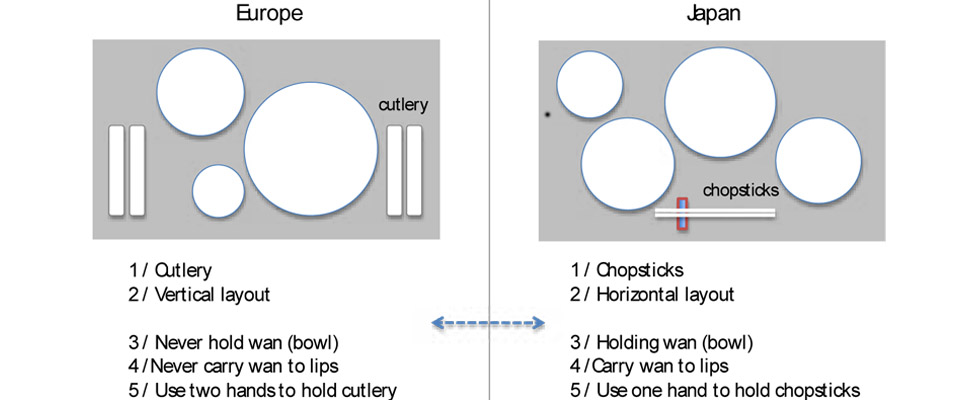

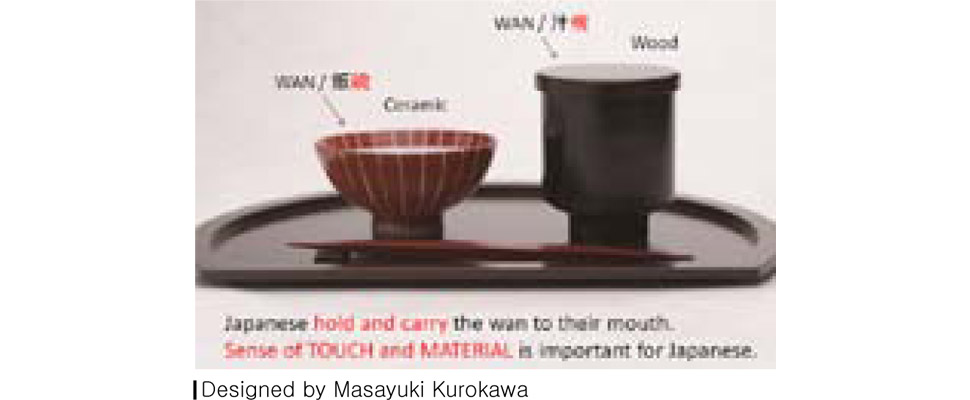

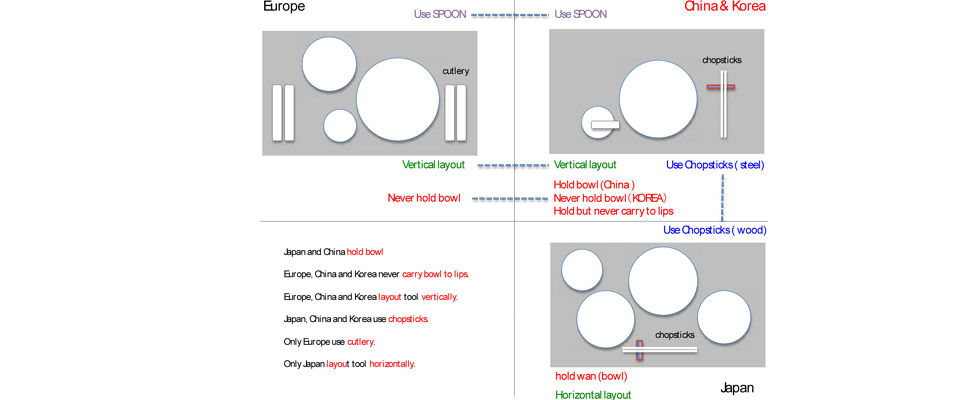

일곱 번째 Dining Style을 좀 살펴보겠습니다. 왼쪽은 유럽 세로로 뉘어져 있죠. 일본은 젓가락 가로로 놓여 져 있습니다. 그리고 서양의 경우는 결코 그릇을 들고 먹어서는 안됩니다. 그 나이프나 스푼, 포크 등을 이용해서 찍어서 먹게 되죠. 일본 같은 경우는 그릇을 손에 들게 됩니다. 입에 대어서 먹죠. 그래서 스푼이 없습니다. 일본생활에는 기본적으로 스푼은 없습니다. 이 일본의 차이가 그 밥그릇의 문화를 발전시켰습니다. 결국 손에 잡고 손에 들고 입에 대서 먹기 때문에 ‘어떤 무게로 좋을까, 뭐로 만들 재질은 뭐로 하는게 좋을까?’ 이런 다양한 크기를 바꾸거나 다양한 노력들을 해왔습니다. 하지만 서양은테이블에 나열만 해놓으면 되니깐 그다지 아이건, 할아버지건, 남자건, 여자건, 사용하는 부분이 크게 차이가 없으니까, Standard, 개성이 없는 모습이죠. 일본의 경우는 아빠가 쓰는 밥그릇, 엄마가 쓰는 밥그릇, 아이들, 그리고 전부 다릅니다. 그리고 손님용과 가정용도 다릅니다. 그는 손에 들기 때문이죠. 아이들 손의 크기에 맞춰서, 그리고 여성의 손의 크기에 맞춰서, 그렇게 각각 밥그릇을 그 그릇의 문화라는 것은 그렇게 발전해 왔죠. 표준화 되지 않고 진보해 왔습니다.

요것은 오른쪽은 나무로 만들어진 국그릇 ‘시루왕’ 이라는 그릇입니다. 미소 수프가 들어있고요, 그리고 왼쪽은 ‘메시왕’이라고 해서 밥그릇입니다. 이 밥그릇은 세라믹으로 만들어진 것인데, 이것은 제 디자인은 아니고 제가 골라서 같이 진열을 해놓은 것입니다. 나머지는 다 제 디자인이구요. 이 왕이라는 한자를 보면, 나무목 변과 돌석변의 차이를 볼 수 있습니다. 일본은, 일본인들은 글자를 사용할 때도 나무로 만들어진 것은 나무 목변, 세라믹으로 만들어진 것은 돌속변을 사용해서 씁니다. 이는 모두다 손에 들고, 입에대고 먹습니다.

이처럼 왼쪽과 오른쪽, 유럽과 일본 이렇게 큰 차이를 보입니다. 이것을 토대로 중국이라든지 한국 문화에 대해서 좀 생각해 보아 나가고자 합니다. 좀 간단하게 말씀드리자면, 우측에 나중에 설명을 더 자세히 드리겠지만, 신의 뜻을 따르는 것, 그것이 바로 유럽의 어떤 기준이 있지 않나 생각을 해봅니다.

유럽문화가 ‘어떤 문화가 유럽문화인가, 유럽문화는 어떤 문화인가?’라는 질문을 했을때, 저의 스승이였던, professor은 이렇게 말했습니다. 만약, 유럽문화를 보다 심도있게 공부하고 싶다면, 일단 우선 ‘그리스도교를 공부해라, 그리스도교라는 것을 이해한 것을 비로소 유럽문화를 이해할 것이다. 대부분 유럽문화는 그리스도교의 사상에 장악 되어있다.’ 라고 얘기했습니다. 그것은 분명히 그 이후에 제가 여러 관찰을 통해서도 이러한 유일신을 섬기는 일신교 유대교라든지, 그리스도교라든지, 이슬람교라든지 다들 같은데서 출발을 했지만, 이러한 유일신을 섬기는 일신교 하고는 큰 힘이 유럽의 세계를 장악하고 있다는 부분은 부인할 수 없겠죠.

Hypothesis / 2nd

CHINA _ KOREA _ JAPAN

두 번째로 드디어 China, Korea가 나왔습니다.

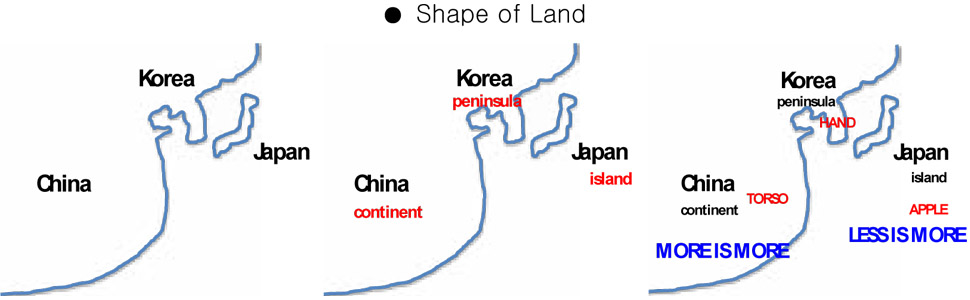

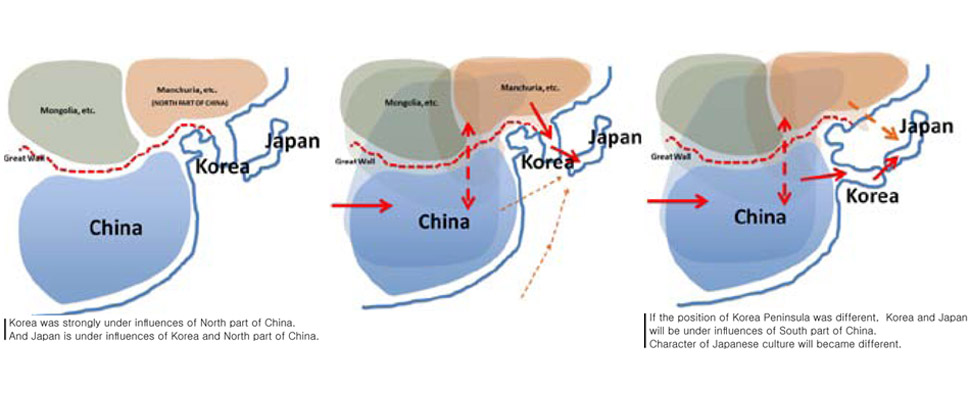

일단, 그 토지, 땅의 형태를 좀 살펴보겠습니다. 이건 굉장히 큰 영향력이 있다고 생각합니다. 이 형태는 결국 대륙과 반도, 섬의 차이라고 할 수 있죠. 대륙적인 문화를 갖고 있는 중국, 반도적인 문화를 갖고 있는 한국, 섬나라 문화를 갖고 있는 일본, 이것이 가장 압도적인 차이라고 생각하며, 각각의 나라의 성격을 결정지었다고 생각합니다. 좀 더 다른 표현을 하자면 ‘torso, 인간의 몸’이라고 표현할 수 있죠. 그것이 중국이고, 한국은 ‘손, hand’ 이죠. 일본은 어떤 뭐랄까 사과, 전혀 동떨어진 인간의 몸이 아닌, 그 세 가지 존재, 이걸 한번 생각해 봅시다.

그러면 다음은 굉장히 힘들고 난해한 이야기긴 한데, 아직 제가 중국 건축 문화라든지, 한국 건축문화에 대해 충분하게 이해하지 못한 상황에서 좀 살펴보면서, 좀 여러 가지 역사를 살펴보면서 일러스트를 좀 모아봤습니다.

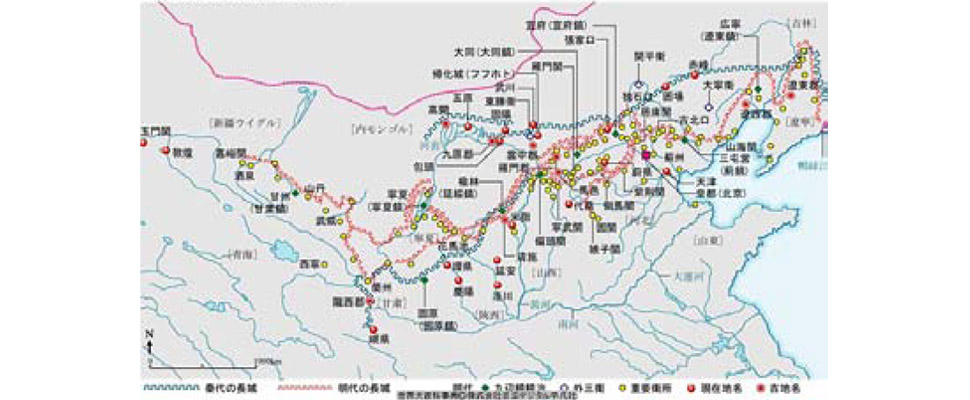

참 많은 다양한 민족들이 중국이라든지, 만주 몽골 그곳을 서로 장악해 가면서 여러 가지 다양한 그런 변화를 보여주는데요, 참고로 오른쪽 위를 보시면 몽골의 세력변화로 1602년부터 1634년에 어떻게 그 세력이 변해왔는가를 보여주는 일러스트입니다.

이러한 한 예로 봐도 얼마나 이 대륙이라는 어떤 큰 힘으로 어떤 투쟁, 민족 간의 투쟁이 있었는가를 알 수 있습니다.

그리고 한국을 보시면 한국부분에도 빨간색 부분이 들어가죠. 하지만 일본까지 오지 않습니다. 태풍이 불었기 때문인데요, 몽골의 선박들이 침입해 왔지만, 그때마침 태풍이 불어서 다들 결국 들어오지 못하고 일본은 살아남았습니다. 그 계기로 다시는 쳐 들어오지 않는 결과로 이어졌고, 결국 섬이였기 때문에 무사할 수 있었다라고 할 수 있었고 한국은 반도였기 때문에 여러 문화들이 침입해왔다라고 할 수 있겠죠.

그렇다고 하나, 육지에서만 문화가 전해진 것은 아니라고 생각합니다. 일본의 어떤 그 해 적들이 통해서 이 섬의 문화도 전해졌다고 생각되는데요, 어떤 해적들이 도력을 하거나, 도적질을 하거나 물론 무역도 동시에 했었죠. 그럼과 동시에 여러 문화들을 일본에 들여왔습니다. 이러한 역사들은 예를 들면, 서양 같은 경우도 바이킹이라든지 동일한 역사를 가지고 있다고 생각하는데, ‘영국은 북방 지역의 바이킹이 들어와서 만들어진 나라다.’라는 설도 있습니다만, 이처럼 아마도 일본 역시도 몽골이라든지, 여러 사람들이 배를 타고 오다가 상륙하게 되서 이루어진 나라가 일본의 옛날 역사가 아닐까 생각을 해봅니다.

이것은 중국의 만리장성의 모습입니다.

만리장성은 다이랜 부분부터 결국 한국의 어떤한 시작한 시점부터 아주 광대한 영역에 걸쳐서 세워진 만리장성인데요, 무너지면 또 세우고 또 세웠던 곳인데, 이 성들을 보면 자연스럽게 이해가 되죠. ‘왜 여기에 굳이 장성을 만들었는가?’ 라고 한다면, 그건 당연히 외부세력으로부터 외부세력을 막기 위해서, shut out 하기 위해서라고 할 수 있죠.

보시는 그림에서 붉은 표현은 만리장성입니다 그 윗부분은 몽골이 있고, 만주가 있습니다. 물론 지금은 중국이 다 포함되어있지만 각각의 문화가 들어오게 됐는데요, 한국에 들어온 것은 만주 쪽의 문화가 그니깐 북쪽의 문화가 들어왔습니다. 남쪽만 들어오지 않았죠. 중국과 한국의 차이는 남쪽과 북쪽의 문화 중국에 가깝지만 전혀 다른 차이를 보인다고 할 수 있습니다.

이건 제가 좀 재미있는 좀 게임을 해봤습니다. 한국의 위치를 조금 바꿔봤습니다. 좀 밑으로 내려 보았는데요, 좀 신의 장난이다 라는 생각으로 봐 주십시오. 만일에 이곳에 이런 위치에 있었다면 남쪽 문화가 한국에 들어오고 그것이 일본에 들어오고, 일본문화도 굉장히 달라지지 않았을까, 한국 역시도 굉장히 지금모습과는 다르지 않을까라고 생각을 해봅니다. 이만큼 토지의 모양은 땅의 모양은 형태는 문화에 굉장히 많은 영향을 미치는 긴밀한 관계에 있다고 생각합니다.

이어서 House, 집과 Lifestyle에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 중국에서는 좌측 사진에서 볼 수 있듯이 의자 위에, 여기서 말하자면, 이거는 중국분이 적은 굉장히 긴 문장인데요. 살펴보면, 서역 무역이 활발했던 당나라 시대에 중국의 의자가 전해졌다고 합니다. 그 때까지는 수천년 동안에 정자를 하고 바닥에 앉아있었죠. 그런 기억이 있었는데 그것이 의자위로 올려 진 것입니다. 의자위에 platform이라는 개념으로 받아들이고 신을 벗고 그 위자위에 정자를 하고 앉아있는 이런 어떤 platform과 가구 furniture와의 fusion융합이 되는 그러한 모습을 엿볼 수 있습니다. 굉장히 중국의 특징이라고 생각됩니다.

한국에도 만일 이러한 것이 있다면 저에게 알려 주십시오. 그리고 한국의 경우는, 위에서 만족이 오고, 이런 역사가 있어서 조선의 왕조가 이루어지고 이런 가운데 두 가지가 공존하고 있던 것은 아닐까 생각해 봅니다. 조선왕조는 ‘온돌’이라는 것이 있었는데요, 일본과 마찬가지로 ‘온돌’이라는 것은 platform입니다. 아마도 일본의 platform이라는 개념은 한국의 어떤 ‘온돌’에서 배워 온 것이 아닌가 생각합니다. 한국의 ‘온돌’은 추운 기후이기 때문에 난방을 위해서 따뜻하게 데운 것 이라면, 이것이 일본에 전해 졌을 때는 고온다습한 어떤 기후에 맞춰서 좀 더 시원하게 하기 위해서 여름용으로 만들기 위해서 일본의 platform의 형태로 바뀐 것이 아닐까, 이처럼 한국과 일본은 비슷한 platform이라는 것이 있지만, 목적은 전혀 다르다는 것을 알 수 있죠. 한국에서는 platform과 동시에 의자를 사용하는 것도 같이 있었기 때문에 이것은 융합되는 것이 아니라, 어떤 공존하고 있다 라는 표현이 더 맞다고 생각합니다.

다음은 이제 Dinig style을 좀 살펴 볼 텐데요, 왼쪽은 유럽이고, 오른쪽은 일본, 그 위에는 중국과 한국 모습입니다. 일단, 젓가락을 사용하는데 있어서 일본과 같습니다. 하지만 세로로 놓습니다. 왜 세로로 놓을 까요? 이제 그 부분에 대해서도 개념이 있지만 오늘은 시간이 없는 관계로 그 얘기는 하지 않겠습니다.

그리고 스푼이 있습니다. 일본에 없는 스푼이 있습니다. 그리고 일본에서는 그릇을 들고 먹는 것은 괜찮지만, 중국도 괜찮습니다. 하지만 일본은 입에 대고 먹는 것도 괜찮지만, 중국은 그래서는 혼난다고 들었습니다. 그리고 한국의 경우는 절대 손에 들어서는 안됩니다. 스푼으로 직접 먹는 것입니다. 손에 드는 것, ‘좋지 않다.’고 여겨진답니다.

이러한 작은 차이들로 미묘하게 유럽적인 부분들과 일본적인 부분이 mix된 모습으로 저는 보여 집니다.

이런 것들 다른 부분도 있는데 오픈하는 문이 있다면 중국과 한국에도 있다면 일본에는 그런 것이 없고 ‘Sliding door’란 개념이 많죠, 일본적인 부분은 블루로 표현을 했고요. 살펴보면 유럽 같은 경우는 ‘표음문자, phonogram’과 ‘ideogram, 표음문자’를 사용하는 유럽에 비해서, 아시아 3국은 표의문자를 사용하고 있죠, 그리고 달력 역시도 유럽은 양력, 아시아 3국은 음력이 차이가 있습니다. 공통된 부분이라고 한다면 자연을 생각하는 부분이 공통되겠지만, 보시는 바와 같이 오렌지와 블루가 가운데 약간 mix가 된 모습을 볼 수 있는데요, 그야 연결 안에서 섞여있는 것이 당연한 것이 아닌가 하는 얘기를 하신다면, 이해하라는 것 밖에 얘기할 수 없겠지만요.

그래서 각각의 특징을 간단한 결론을 내릴 순 없겠지만 거기서 공통된 어떤 미의식이라는 그런 부분을 살펴보고자 다음으로 이어져 나가겠습니다.

Hypothesis/3rd

Oriental aesthetic sense _ 6 keywords

유럽, East와 West를 살펴보도록 하겠습니다. 좀 비교해 보겠습니다.

먼저, 앞서서 말씀드렸지만, West에서는 유대, 이슬람, 그리스도교 라던지, 일신교-유일신을 믿고 있는 일신교, 어떤 종교의 의미가 정말 믿음이 강한 모습을 볼 수 있는데요, 그렇기 때문에 이슬람에서는 아직도 자폭테러가 이뤄지죠. 신과 인간의 관계가 굉장히 인간의 삺 속에 깊이 파고드는 것을 볼 수 있는데요, 반면 East의 경우에는 불교나 도교, 유교, 신도 등 어떤 오히려 생활에 도움을 주는 생활을 구제해주는, 그런 조금 신의 손길이 있어서 내 생활이 조금 나아지는, 그런 어떤 믿음이 굉장히 약하단 부분을 들 수 있겠죠. 신에 대한 부분이 그렇기 때문에 이렇게 되는 이유는 여러 가지가 있다고 생각하지만, 저는 자연을 신으로 자연을 섬겨왔던 개념이 있기 때문에 아닐까 라고 생각합니다. 결국 God과 Nature, 이 차이가 서양과 동양의 큰 차이를 내는 기축이 되지 않을까 저는 생각을 해 봅니다.

이런 것들을 좀 살펴보면, 표음문자와 표의문자, 일신교와 다신교, 양력과 음력, 양력은 direct, 태양이 그대로 비추는 것이고, indirect 음력, 태양이 반사된 것, 그것을 가지고 보는 것이 음력이죠. 또, philosophy 부분은 ‘big-tree, 거목’이라는 표현을, 서양에 얘기를 해보면 logic이 확실히 구축되어 있는 그런 거목, 하지만, 일본의 경우에는 숲, 다양한 많은 미의 감각이 각각 떨어져 있으면서, 전체적으로 한 숲을 이루는 듯한, 개념, 이러한 감각이 일본의 미의대한 감각이라고 생각을 하고 이는 ‘동양의 미감각’이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 이것은 이 감각은, ecology라든지 biotope라든지 colony라는 개념으로 이어지는 데요, 유럽보단 일본이 colony라는 biotope, ecology, 이런 사상이 깊은 곳에서 인간의 깊은 곳에서 자라난다고 말할 수 있겠죠.

그래서 그런 것을 토대로 했을 때 ‘Good Design’이 과연 무엇이라고 봤을 때, Good의 O를 하나 뗀, ‘God 디자인’을 서양에서는 ‘Good Design’ 이라고 보는 것이 아닐까라고 생각해 봅니다. 결국, 신이 옳다고 생각하는 올바른 디자인이 Good Design, 신이 No라고 말하는 것은 옳지 않다. 이것이 바로 근대 디자인의 기본이 되었다고 생각합니다.

어째서 근대 건축, 근대 디자인이 벽에 부딪혔는가 라고 볼 때, 서양이 근대주의라는 것은 그리스도교적 게르만주의라는 것이 문제라고 생각합니다. 독일의 Black & White의 개념, 그리고 그리스도교의 옳은 것과 옳지 않은 것, 흑백논리, 이러한 개념이 만들어 낸 것이 근대주의라고 생각합니다. 그리스도교가 유럽의 토착 종교들을 어떤 마녀사냥 하듯이 말살시켜 지배해왔던 이런 부분을 알 수 있는데요, 그리스도교도 다른 종교를 인정하지 않기 때문에, 그렇기 때문에 근대 모든 사회에서 각 지역의 문화를 전혀 인정하지 않고 말살시켜 왔다고 저는 생각합니다.

이에 반해서 일본의 미의식이 ‘Good Design’이 무엇인가? 라고 얘기할 때, ‘Beautiful Design이다.’라고 할 수 있겠죠, 그러면 ‘Beautiful Design’이라는 것은 무엇인가, ‘미’라고 하는 것은 무엇인가, 그것에 대해서 앞으로 설명해드리겠습니다.

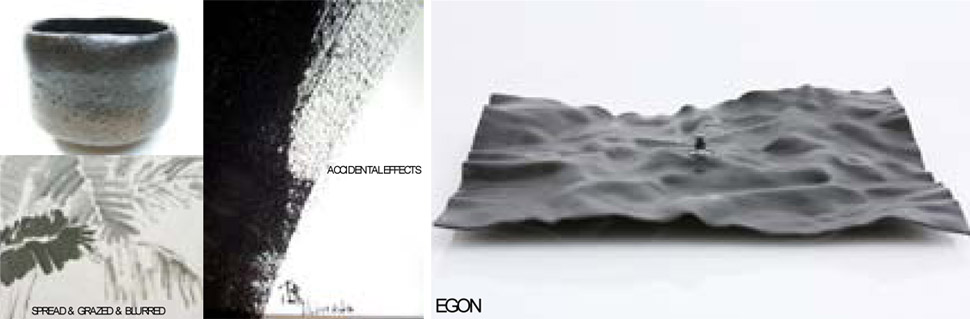

첫번째로 Chance, 우연입니다. Accident, 이것이 미에서 굉장히 중요한 요소라고 할 수 있겠죠. 우연히 만들어낸 아름다운, 도자기도 우연입니다. 100개를 만들면 1개만 건질 수 있죠. 나머지는 다 부숩니다. 결국, 어떤 붓이 지나간 자국이라든지 번지거나한 모습 모두가 다 우연입니다. 이를 만들어낸 모양이 정확하게 뭔가를 만들어 낸 것이 아니라, 어떤 우연을 만들어내는 것이 미입니다.

오른쪽 이미지는 제 작품 ‘EGON’입니다.

또, 한 가지 숲 , 거목이 아니라 forest, 숲입니다.

이것은 ‘Gaston Bachelard’ 라는 사람이 말한 얘기인데, 밑에 그림을 보듯이 ‘시간이라는 것은 지금이라는 순간이 모인 것이다, 그 점들이 여럿이 모여서 시간을 이룬 것이다.’라고 ‘Henri-Louis Bergson’이란 사람은 ‘시간은 선이다.’라는 표현을 말했습니다. 하지만, 근대의 생각인 ‘Gaston Bachelard’의 생각은 어떤 동양적인 생각과 같다고 생각합니다. 이 사람뿐만 아니라 많은 서양인들은 동양인들의 생각에서 배워서, 동양철학에서 배워서, 생각을 해낸, 결국 지금 현재의 여러 근대 서양 이론들은 동양이론에서 비롯된 것이라고 해도 과언이 아닐 것입니다.

다음은 무리들입니다.

물고기들은 결국 전체를 생각하지 않습니다. 각각 같은 스피드로 같은 걸음을 두고 헤엄치려는 생각만 하고 있죠. 마찬가지로 동양의 미의식이라는 것은 전체를 생각하지 않습니다. 옆 사람을 사랑하고, 옆 사람을 소중히 하는 것만 생각하죠. 인류를 어떻게 지구를 어떻게 구할 것인가를 생각하는 것이 아니라, 내 옆 사람을 사랑하고 소중히 하다보면, 어느새 보면, 지구는 평화였다, 라고 이러한 생각이 동양의 생각이 아닐까 생각해봅니다.

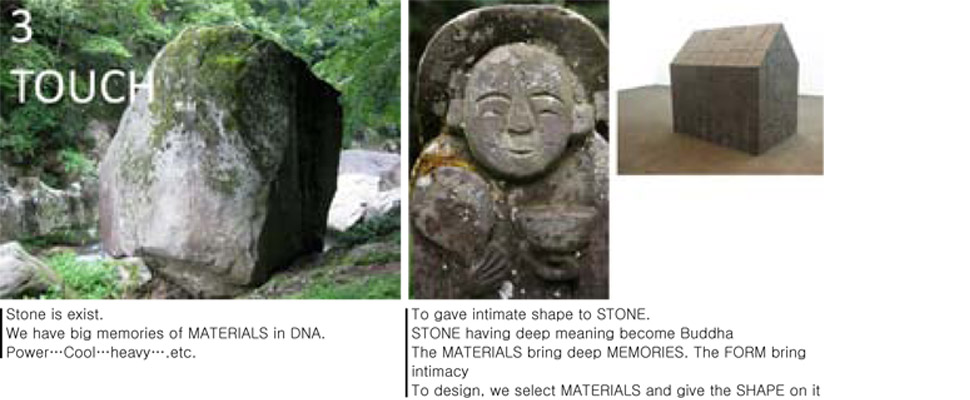

그 다음은 ‘TOUCH’, 재질이죠. 소재.

돌이라는 것이 있고 돌이 갖고 있는 강한기억, 어떤 인간의 속에 있던 Memory, 문화라는 것은 적조된 많은 것이 쌓여진 기억이라고 생각합니다. 돌이라는 이런 무서운 돌에 사람의 얼굴모양을 새겨놓으면 그것이 불상이 되고, 오른쪽에서 보듯이 집의 형태로 한 경우도 있고요, 소재와 형태의 관계가 디자인에 있어서 하나의 rule이 된다고 생각합니다.

이것은 ‘고무’ 입니다.

저는 일단 재료를 생각합니다. 이번에 만든 상은 cedar라는 재료를 가지고 만들어 봤는데요, 저는 각 재료들의 매력에 반해서 저는 형태를 만들어갑니다.

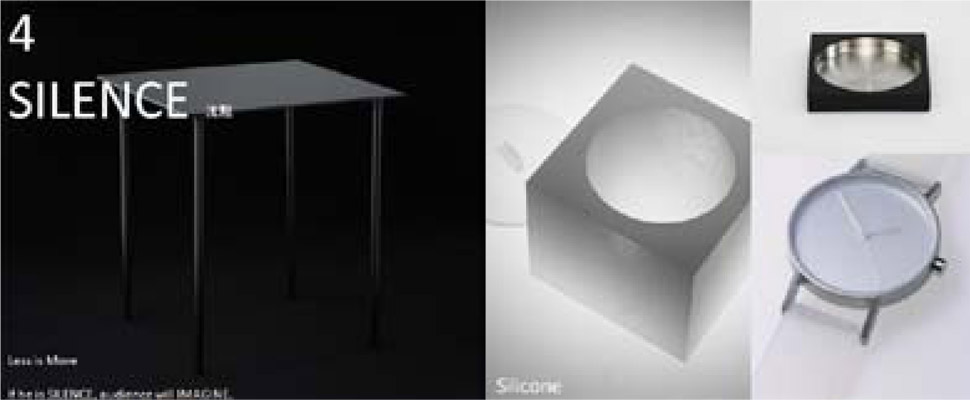

그 다음은 침묵입니다.

커뮤니케이션이라는 것은 물건을 건내 주는 것이 아니라, 커뮤니케이션은 반드시 그것을 들은 사람이 어떻게 그것을 이해 했는가? 라는 것을 가지고, 결국 아주 창조적인 일이죠, 자신의 생각을 거기에 넣어서 이루어지는 것이 커뮤니케이션입니다. 따라서 커뮤니케이션이라는 의미는 비연속의 연속, 이것이 바로 현재에 있어서의 커뮤니케이션의 의미라고 이해해야 된다고 생각합니다.

침묵입니다.

이것은 좀 보이지 않는데 유리로 만든 것인데요, 사실은 조명을 달리하면 이런 모습입니다.

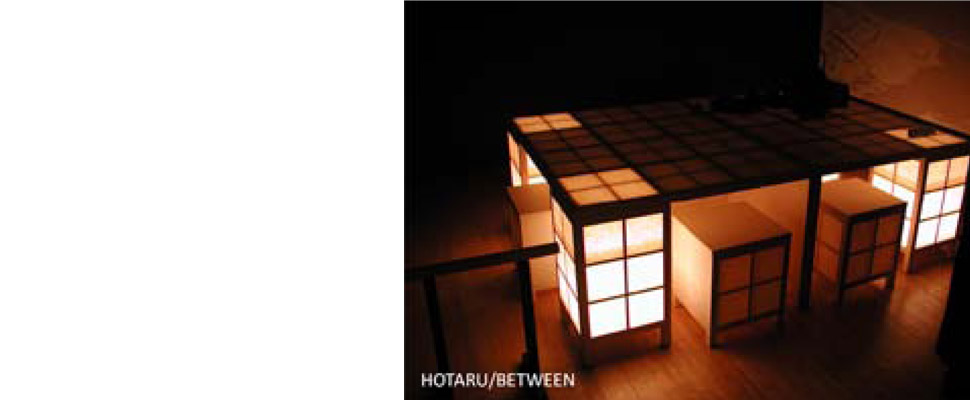

Sense. 기척입니다

디자인의 중요한 이 ‘Sense ‘라는 감각은 중요하다고 생각합니다. ‘Sense ‘라는 것은그 주변의 뭔가 기척이 있는 것 이것이 바로 ‘Sense ‘라고 생각합니다. 이 ‘Sense‘를 어떻게 할 것인가가 디자인의 굉장히 중요한 포인트라고 생각합니다.

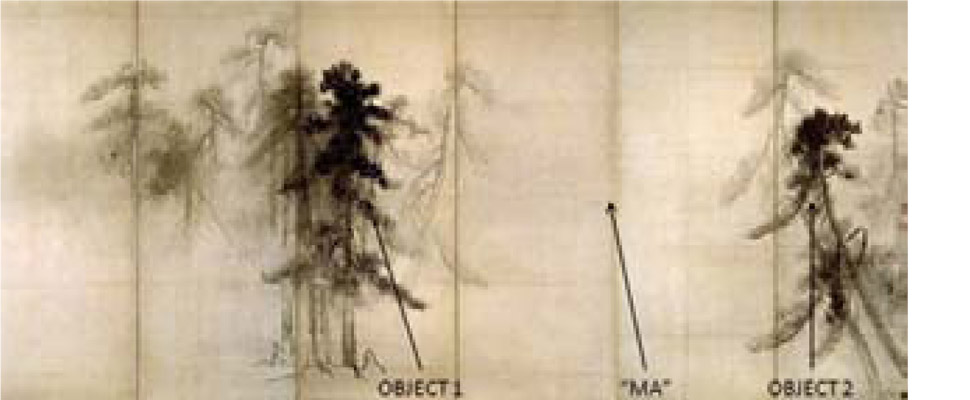

그것이 동양의 생각이죠, 소나무와 소나무 사이의 아무것도 그리지 않는 부분 그것이 여백이 채우는 기척, ‘Sense ‘라고 얘기합니다. 이것이 제가 만든 작품 ‘호타루’입니다.

다음, ‘MA’입니다.

‘MA’라는 것은 ‘Sense’가 두 가지 겹쳐서 이뤄지는 것이 ‘MA’라고 생각합니다. 서양에서는 어떤 중요한 부분에 턱 하니, 어떤 오브제를 두고 그림을 그리죠. 하지만, 일본은 두 가지를 그리는 경우가 많습니다. 가운데에는 아무 것도 없습니다. 아무 것도 아닌 것을 그런 공간을 그리기 위해서 두 가지를 나중에 그립니다, 얼마나 ‘MA’라는 부분을 중요하게 여기는지 알 수 있죠.

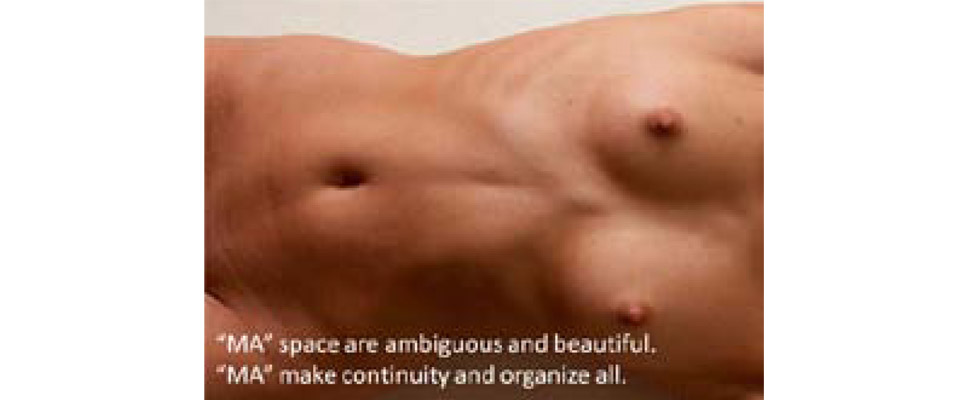

인간의 몸에 아름다움이라는 것은 의미를 갖고 있는 유방이라든지, 배꼽이라든지, 허리라든지, 여러 가지 의미를 갖고 있는 몸의 부분에 잇는 그 중간 부분이 ‘MA’의 부분을 갖고 있는 아름다움, 인간의 torso의 아름다움이라는 것은 그 ‘‘MA’’의 아름다움이라고 생각합니다.

‘Modern Design’이라는 것은 Western Culture에서 시작됐다고 생각합니다. 이것은 틀림없이 그렇습니다.

따라서 ‘왜 우리가 동양에 대해서 언급을 자꾸 하는가?’라고 봤을 때, 지금 우리가 벽에 부딪혀 있는 문화의 벽을, 어떤 구제하는 지구를 구하기 위해서는, 동아시아의, 특히 동아시아의 사상과 미의식이 지금 발굴하고 재발굴해서, 세계에 넓혀 나가는 것을 통해서, 근대를 넘어서는 새로운 동양에서 바라본 근대를 만들어 나갈 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다.

‘Modern design’ is from WEST-culture.

It is deeply organized from Christian Concept.

Good means Right….!

East people feel we are of Nature

Go God means Beauty and Harmony…..!

East-concept will give relief the world.

East-concept will bring harmony of the world.

- JOURNAL

- CONFERENCE

- WORKSHOP

- EXHIBITION

- PUBLICATION

- OD BRAND

- ACTIVITY

- NEWS