- OCD JOURNAL vol.4 no.1

- 2013.03.27

저는 두 가지의 관점에 대해서 이야기를 하겠습니다. 하나는 자연과 조화롭지 않은 것에 관한 것이고, 다른 것은 동양과 서양은 별로 다르지 않다는 관점입니다. 왜냐하면 자연과의 조화라는 것은 어떤 형태나 가치의 표상에 머무르는 방법론에 머무르기 쉽기 때문입니다. 표상적인, 다시 말해 겉으로 드러나는 가치에 머무르지 않고 그것을 미학적 도학이나 심학으로까지 연결한 것이 유교의 또 다른 심오한 측면이라고 이야기할 수 있습니다. 저는 이 강의에 조선의 가장 아름다움 미녀를 한 분 초대하였고 제 작품 한 가지를 통해 예를 들까 합니다.

동양에서의 바람은, 다시 말해서 바람과 물은 기를 생하게 하는 수단이었습니다. 우리가 흔히 말하는 풍수라는 것은 바람과 물을 이용해서 기를 치하긴 합니다만, 그 기를 치하는 것에선 지나 이에 이르는 수단이지 물을 획득하기 위한 것만은 아니었습니다. 격물치지라는 것은 물격을 통해서 결국에 지를 치하려고 하는 것이었기 때문입니다. 그 지라는 것은 결국 이에 통하게 되는 길이기도 합니다. 물을 통해서 형이상학에까지 연결된 것이 동양인의 큰 관심이기도 했습니다.

노자는 도를 땅에다 비유한 바 있습니다. 보시다시피 땅의 모습은 무엇이라고 설명할 수 없는 개연한 모습으로 있으나 만물을 생하게 하지 않는 것이 없다는 것이 노자의 생각입니다. 이 자연과의 조화가 목적이 아니라 자연의 성질을 이용해서 도에 이르고자 하는 방법이었습니다.

이것은 조선의 가장 아름다운 미인의 모습(좌측)인데요, 제가 개인적으로 흠모하는 여인이기도 합니다. 제가 이 여인을 좋아하는 이유는 보시면 얼굴이 10대처럼 보입니다. 오해를 살 수 있기 때문에 말씀을 드리자면 다시 보면 20대처럼 보이기도 합니다. 어떤 때에는 30대의 현모 같은 느낌도 가지고 있습니다. 어쩔 때는 40대로 보이는데요, 50대로는 보이지 않아 아쉽습니다.

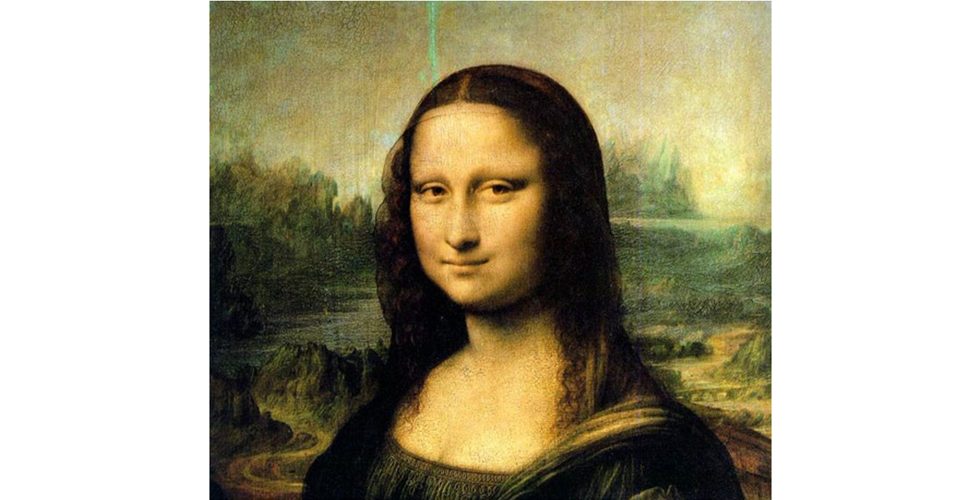

이 그림은 서양의 가장 대표적인 미인 중의 한 명 입니다. 이 여인이 아름다운 이유는 얼굴의 피부색을 보시면 만가지 색을 느끼게 합니다. 미소 역시 잘 알다시피 마찬가지 입니다. 이런 느낌을 갖기 위해서 수 만가지 색을 계속 덧칠한 것입니다. 얼굴의 표정 역시 여러 가지 모습을 가지고 있습니다. 결국 동양과 서양은 그런 얼굴을 가지려 하는 것은 마찬가지 입니다. 그런데 이 여인의 피부엔 아무런 색이 칠해져 있지 않습니다. 옷도 마찬가지이며 뒤의 배경과 같은 색입니다. 다시 말해 칠하지 않음으로 만 색의 느낌을 표현하고 있는 것입니다. 중요한 부분들에는 아무 색도 칠해져 있지 않고 쓸데없게 보이는 부분에만 색이 칠해져 있을 뿐입니다. 옷 역시 칠해져 있는 것 같습니다만 뒤 배경과 똑같습니다. 그림이 낡아서 그렇게 보이는 것이 아니라 처음부터 그러했던 것입니다. 전체를 마치 투명한 모습으로 읽는 그림입니다. 그러나 전혀 투명한 것에 연연해하지 않습니다. 그냥 칠해진 그림의 모습입니다. 정숙해보이지만 사실은 굉장히 섹시한 그림입니다. 왜냐하면 옷고름을 풀어서 옷을 벗고 있는 모습인데 속살이 모이고 치마가 이만큼 스러져있고 속살이 살짝 보여서 여인의 모습 중에서 가장 섹시한 모습이 옷을 벗는 순간일 것입니다. 이 맑음과 섹시함을 양 극단에서 다 가지고 있다고 할 수 있습니다. 혜원은 이 그림을 그리고 이 끝에 전신이라고 적었습니다. 다시 말하면 신의 경지를 이룩했다는 신혜를 표시해 놓은 것입니다. 유교에 있어서 신의 경지라는 것은 자기 자신의 문기를 통해서 하늘의 경지에 이룩하고 있는 경지라고 얘기할 수 있습니다. 우러러 볼수록 더 높아지고 뚫을수록 더 단단해 지는 것 입니다. 앞에 있어서 쳐다보면 뒤에 있습니다. 끝이 없으며 심원하고 아늑한 것이 신의 경지였습니다. 다시 말하면 자연과 조화로운 형식이라기 보다는 인간이 이룩한 심원하고 저 멀리 있는 형식, 심기를 이룩한 형식이 유자들이 이룩하고자 한 또 다른 하나의 모습입니다. 혜원의 마지막 신자를 보면 유난히 두껍고 길게 쫙 그어놓았다는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 다시 말해 본인의 신혜를 신자 하나에 다 담고 있다는 것을 전하게 합니다. 이 여자는 최근에 이 미인도를 바탕으로 만든 한국 영화의 주인공입니다. 이 여인은 남자를 유혹하는 모습으로 있습니다. 치마의 선이라던가 붉은 입술, 손의 모습 등이 그러합니다. 어떤 차이가 있는지는 아마 여러분이 느낄 수 있을 것입니다. 저는 저 여인의 모습이 이 한옥의 모습과 크게 다르지 않다고 생각합니다.

이것은 제가 15년 전에 디자인한 절 입니다. 오래 전 작업입니다만, 오늘 풍과 토라는 주제에 어울릴 것 같아 소개하고자 합니다. Temple of paradise 라는 사찰입니다.

시멘트 플러스터로 굉장히 평범한 소재로 되어있습니다. 평면인데요, 사방이 전체가 문으로 되어있는데 다양한 문의 모습입니다. 시멘트로 되어있는 평범한 형식입니다. 아름다움에 연연해하고 싶지 않았습니다. 이것은 한국의 아름다운 유명사찰에 있는 꽃창살입니다. 부처님이 설법을 할 때 꽃 비가 내렸다고 해서 이런 꽃창살을 사찰의 창에 많이 이용하였습니다. 아름답기는 하지만 먼지가 많이 낀 모습입니다. 색칠은 어떤 것을 보면 굉장히 화려한데, 이것은 화려하지는 않습니다. 저는 저런 꽃창살이 아닌 꽃 비가 내리는 그 이상의 형식은 없을까 생각해보았습니다. 이 절에 들어오게 되면 첫 번째로 바라보게 되는 경치인데요, 저 뒤에 있는 자연의 산을 그림자로 바꿔버려서 자연이 건축의 벽으로 치환되어 있는 것입니다. 다시 말하면 그림자의 벽입니다. 방향을 틀면 그림자의 벽은 사라지고 전체는 빛의 벽이 됩니다. 창살이 굉장히 두껍게 디자인되었기 때문입니다. 창문이 열리면 빛과 그림자는 사라지고 굉장히 평범한 자연이 있을 뿐입니다. 옆으로 지나가면 이런 평범한 모습입니다. 그림자에 따라서 빛과 그림자들이 공간 전체를 만들기도 합니다. 계속 무한한 변화를 가능하게 하는 온전한 전체가 되고 싶었습니다. 그러나 아까 앞을 보면 뒤에 있다고 했듯이 창을 열면 건축은 사라지고 없습니다. 바람이 불고 새소리가 들리는 가운데서 선을 하는 형식을 생각했습니다. 밤이 되면 달빛과 주변의 가로수들이 그 찢어진 창살 사이로 이런 빛이 들어와서 그림자로만 된 건축이 되기도 합니다.

감사합니다.

- JOURNAL

- CONFERENCE

- EXHIBITION

- PUBLICATION

- OD BRAND

- ACTIVITY

- NEWS