East Asia |

Architectural Space | Design | Identity | Disparity The necessity of a

design based on an understanding of the history and culture of Korea, China and

Japan is required in architecture as well. Design serves

human beings who are the users of the designed products. Human life is closely

linked to one’s natural environment and to the culture in which they live.

Design is also based on its users and reality. Unlike the 20th century which

was centered on the West, the 21st century is to become the era of diversity,

based on the natural environment and culture of each country and region. Given this

context, the necessity of a design based on an understanding of the history and

culture of the three countries of East Asia is required in architecture as

well. The architectural

spaces and design of Korea, China and Japan share similar cultural traits, but

at the same time, each has created its own style. The architecture

of residences, palaces, ancestral shrines, Buddhist temples, pavilions and gardens

is a case in point. This clearly demonstrates the identity and disparity of the

three countries’ architectural spaces and design. Good design serves

the users of the designed products, in the context of the natural environment and

culture of each country and region where the people live. Good design products

move people emotionally and have their own vitality. 동아시아 건축공간의 정체성과 차별성 동아시아 | 건축공간 | 디자인 | 정체성(Identity) | 차별성(Disparity) 한, 중, 일 삼국의 역사와 문화에 대한 이해를 바탕으로 한 사물의 이해와 디자인의 당위성은 건축에서도 요구된다. 디자인은 디자인된 사물을 사용하는 사람을

위한 것이어야 한다. 사람의 삶은 자연, 문화와 밀접한 관계를

가지고 있다. 디자인은 사용자, 현장성에 바탕을 두고 있다. 21세기는 서구 중심의 역사였던 20세기를 벗어나 국가별, 지역별 자연, 문화에 바탕을 둔 다양성의 시대이다. 한, 중, 일 삼국의

자연과 문화에 대한 이해를 바탕으로 한 디자인의 필요성은 건축에서도 요구된다. 한국을 포함한 중국, 일본의 동아시아 삼국의 건축공간과 디자인은 같은 문화권에 속하면서도, 각각의

고유한 건축공간과 디자인을 형성하였다. 동아시아 삼국의 주거건축, 궁궐건축, 사묘건축, 불교건축, 누정건축, 원림건축에서 찾을 수 있다. 그것은 동아시아 삼국의 건축공간과 디자인의

정체성과 차별성이라 할 수 있다. 좋은 디자인은 디자인된 사물을 사용하는

사람을 위한 것, 그 사람이 살고 있는 국가, 지역의 자연, 문화에 바탕을 둔 것이고 이렇게 디자인된 것은 사람을 감동시키면서 생명력을 갖는다. 저는 ‘건축이란 무엇인가?’에 대한 것으로 이야기를 시작하려고 합니다. 하지만, 사실, 건축 자체에 대한 진지한 논의를 하자는 것이 아니라, 건축을 중심에 놓고 한번 생각해보자는 것입니다. ‘건축이란 무엇이인가?’라고 하는 것은, 이것은 또, ‘디자인이란

무엇인가?’ 에 중심을 두는 것과 맥락을 같이한다고 생각합니다. 아시다시피, 건축은 특히 사람을 위한 것이고 사람이 중심에 있는 것이지만, 사람과의

관계를 고려해서 건축을 해야 하는 것은 굉장히 중요한 것이라고 생각합니다. 특히, 사람들의 생활을 바탕에 둔 자연환경, 그리고 이러한 환경에 대해서

사람들의 정신적 세계와 관련되는 인문세계도 굉장히 중요할 것입니다. 이러한 것들이 결국 지구상에 다양한

건축을 만드는 것이라고 생각합니다. 우선, 제가

이 지도로써 설명하려는 것은, 특히 북방부에 사는 사람들은 지구를 이렇게 두고 보겠지요. 그런데 글자가 뒤로 가있고 아래위가 바뀌어 있죠? 남방부에 있는

뉴질랜드에서는 지구를 당연히 이렇게 놓고 보는 것이겠죠? 그러니까, 사람들은

자기가 살고 있는 곳, 혹은 그 장소성, 여러 가지로 사람들에게

던지는 메시지, 이러한 것들이 굉장히 중요할 것입니다. 그래서 저는 오늘 ‘동아시아, 한국·중국·일본의 건축이 가지고 있는 의미를 21세기의 관점에서

조명하고자 합니다. 그런 관점에서 ‘건축이란 무엇인가?’

에 대한 이야기를 시작하고자 합니다. 오늘 이야기는 ‘동아시아 건축의 정체성’ 이라고 하는 큰 주제입니다. ‘왜, 사물에 대한 전통적 이해방식이 논의 되는가?’, ‘왜, 지금에 와서 동아시아 인가?’, ‘전통건축에는 무엇이 있길래 동아시아를 보려고 하는가?’ ‘문화의 정체성’과 ‘디자인’, 이 4가지

명제를 가지고 오늘 이야기를 할까 합니다. 첫째, ‘왜

사물에 대한 전통적 이해방식이 논의되는가?’ 디자인다운 어떤 생성물이 만들어지려면, 그 자체의 외적 논리에 바탕을 두는 것은 당연한 것입니다. 이것은

달리 이야기하면 사물의 물성에 대한 이해입니다. 이러한 것들은 바로 디자인의 자율성이라고 하는 그러한

문제와 결부됩니다. 예를 들어서, 우리가 건축을 한다고 할

때, 나무를 담을 때에, 나무의 속성인 물성을 알고 만드는

것과 그렇지 않고 만드는 것은 상당히 다르겠지요. 다음으로 중요한 것은 사람들의 심성과 디자인, 그리고 여기에서 나타나는 미학이라고 할 수도 있습니다. 사람들이 가지고 있는 심성이라고 하는 것은

그 사람의 생활방식 등과 관련된 문화를 뜻합니다. 이 디자인 문화에 바탕으로 두고 있는 것이라고 하는

것은 너무나 당연한 것이라고 할 수 있습니다. 문화와 역사, 그리고

그 속에 사람 이러한 측면에서 우리가 디자인을 이야기 할 때는 디자인의 현장성, 다시 말하자면, 디자인이 이루어지고 있는 그 장소, 그리고 그 디자인이 이루어지는

그 시대, 당대성의 중요성을 이야기 하고 또 살펴봐야 할 것입니다. 이러한 관점에서 그 지역, 그 문화를 만든 선인들의 디자인에 대한 관점은 대단히 중요합니다. 이는

고전이라 할 수 있을 것이고, 그 고전 속에 담겨있는 우리 선인들의 다양한 지혜를 당대적 관점에서 재해석한

담론이라고 할 수 있을 것입니다. 이러할 때, 그 디자인은

참으로 살아있는 디자인이며, 우리가 흔히 말하는 지속 가능한 디자인,

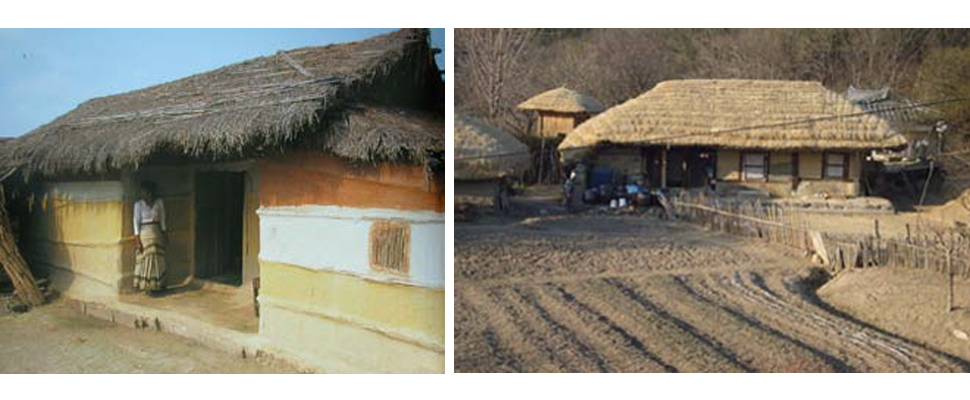

생명력 있는 디자인입니다. 그래서 우리는 똑같은 어떤 흙이나 짚을

가지고 만든 초가집을 연상하시면 됩니다. 하나는 한국에 있는 것이고,

다른 하나는 한국에 없는 것이지만은 이것은 결국 물성과 문화에도 바탕을 두기 때문에 디자인은 다르게 나타난다고 우리는 이야기 할 수

있습니다. 디자인 자체의 내적 논리 – 사물의 물성, 디자인의 자율성 심성과 디자인, 그리고 미학 – 문화에 바탕을 둔 디자인 문화와 역사, 그리고 사람 - 디자인의 현장성과

당대성 고전의 힘과 선인들의 다양한 지혜, 그리고 전통 디자인의 생명력 둘째, ‘왜, 우리가 지금에 와서 동아시아를 이야기하는가?’ ‘왜, 우리가

지금에 와서 동아시아를 이야기하는가?’ 는 대단히 중요한 주제일 것 같습니다. 너무나 잘 알듯이 20세기는 서구중심의 역사였습니다. 서구를 제외한 다른 많은 지역의

문화나 그 특성들은 사실상, 그 빛을 발하지 못한 시기였던 것이 20세기였고, 이제 각 지역이 가지고 있는 문화의 특성은 그 나름으로 가치가 있다고 하는 ‘문화 다양성’이 대두되는 21세기입니다. 그런 측면에서 우리는 서구와 비서구, 혹은 서구중심의 가치관에서 벗어나야 할 필요성이 있습니다. 마찬가지로, 우리는 주변과 중심, 혹은 전통과 현대라고 하는 이분법적인 사고에서

벗어나 그 자체가 가지고 있는 역사나 문화의 중요성을 인정하고, 우리가 어떻게 현대에 이을까하는 것에

대해서 이야기해야 할 것입니다. 이 모두가 문화의 특수성과 보편성으로 이야기 할 것이고, 이것은 디자인의 한 부류인 건축에도 나타납니다. 그래서 우리는 문화의 정체성에 바탕을 둔

디자인의 중요성을 이야기할 시점입니다. 이것이 곧 ‘왜 동아시아를 이야기할 필요가

있는가?’, ‘왜 동아시아에서 한국 중국 일본의 디자인을

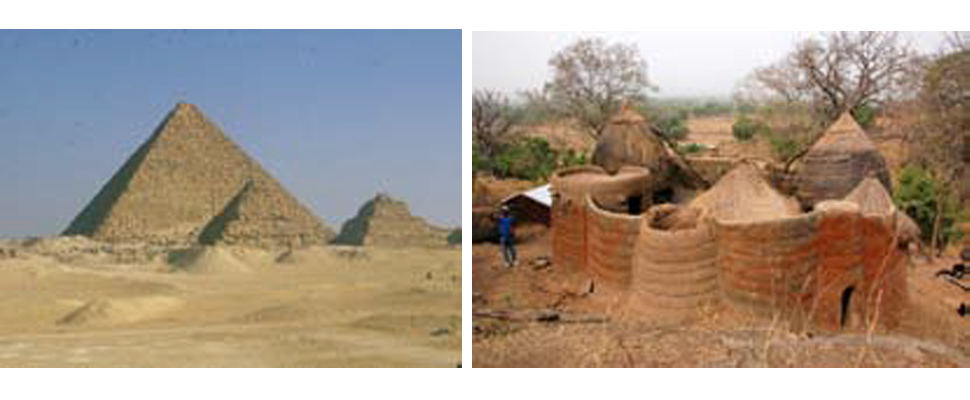

이야기 할 필요가 있는가?’는 굉장히 중요한 논제의 중심이라 생각합니다. 이것은 서구가 만들어 낸 정말 걸작입니다. 이것도 물론, 서구가 만들어낸 당연한 걸작입니다. 그러나 동양에도 특히, 한국에도 이러한 것들이 있습니다. 이것이 서구의 것보다 우열의 관점에서가

아니라, 그 지역, 그 문화가 만들어낸 하나의 어떤 성과물, 예술이라던가 디자인이라고 이야기할 수 있을 것입니다. 이런 관점에서

우리는 동아시아를 다시 한번 살펴보고자 하는 것이 제 이야기의 논점입니다. 서구 중심의 20세기에서 문화 다양성의 21세기 - 서구와 비서구, 서구중심 가치관의 극복, 서구적

동질화에서 벗어나기 - 주변과 중심, 전통과 현대 등 이분법적 사고에서 벗어나기 문화의 특수성과 보편성 문화의 정체성, 잃어버린 것들을 찾아 나서기 사실상,

지구상에는 인류가 만든 많은 유산들 중에서 지금 그것이 아주 특별한 탁월한 가치가 있다고 인정되는 것은 세계유산에 등재가 되어 있습니다. 상당히 많은 것들이 세계유산에 등재가 되어있고, 이 모든 것들은

문화가 만들어낸 성과물로서 그 나름의 가치는 지니고 있습니다. 그런 관점에서 우리는 동아시아를 이야기할

필요가 있습니다. Monument의 정의 변화 특정 계층의 기념물 → 모두의 기념물로 셋째, ‘동아시아

건축에는 무엇이 있는가?’ 다음으로,

그러면 ‘동아시아 건축에는 무엇이 있는가?’ 하는 것에 대해서 좀 말씀드리고자 합니다. 저는 오늘 한국 전통건축을 중심으로 하여, 필요에 따라서 중국건축이나 일본건축도 좀 이야기를 하도록 하겠습니다. 특히, 한국 건축은 땅, 터에 대한 이해가 바탕이 된 건축이 이루어 졌고, 사람에 대한 이해, 그 다음에 문화에 대한 이해, 사용자의 심성이 반영된 공간과 건축형식, 그 결과로 나타난 디자인, 그 다음 자연과 함께하는 디자인, ‘천인합일’이라는 건축, 아까 정수양 학장님께 이야기 하셨던 그러한 것들이 동양건축, 또는

한국건축에 아주 잘 나타나 있습니다. 이러한 것들이 동아시아 3개국

그룹 속에 공유되게 나타날 경우에는, 그 3개국이 가지고

있는 문화의 특성에 따라서 또 다른 모습의 건축으로 나타나고 있습니다. 이건 한국의 한 마을입니다. 이러한 마을은 중국이나 일본에서는 다른 모습으로 나타나고 있습니다. 예를

들어서 자연과 함께하는 한국의 마을이자 집터잡기입니다. 마찬가지입니다.

이건 부석사인데요, 설명은 제가 생략하겠습니다. 이렇게

땅, 그 속에 사는 사람들의 땅에 대한 이해, 그리고 그러한

건축을 만드는 사람들의 문화가 함께 녹아지고 만들어 낸 것이 이러한 건축이 되겠습니다. 땅에 대한 이해 인성에 대한 이해 문화에 대한 이해 사용자의 심성이 반영된 공간과 건축 형식, 디자인 자연과 함께하는 건축, ‘천인합일’하는 건축 제가 최근에 우리나라의 소나무 작가로 유명하신

배병우 선생님과 책을 하나 출판했습니다. 창덕궁을 배병우 선생님이 촬영하였고, 제가 글을 하나 쓴 것이 있는데, 마찬가지로 그 책에서도 이렇게

건축이 주변건축물과 함께하는 것은 물론이고 자연과 함께하는 그런 건축으로 이루어진 곳이 이 창덕궁이라는 것을 한번 밝혀 본 것입니다. 그래서 이 창덕궁에서 저는, 「한국의 궁궐 중에서도 창덕궁은 한국의

미, 한국의 공간을 잘 보여주는 건축과 후원을 갖춘 곳으로 유명하다.

인간적인 크기의 만듦새로 지은 건축으로 자연지형을 잘 이용해 조성한 후원으로 찾는 사람들을 반기고 감동케 하기 때문이다. 그렇다. 창덕궁이 건축과 후원은 크거나 위압적이지 않고, 자연을 거스르지 않는다.」 이런 들어가는 말을 시작을 해서, 「한국의 궁궐은 삼국시대 이래로 검소하지만

초라하지 않게, 화려하지만사치스럽지 않게 조형되었다. 조선왕조의

기틀을 다지는데 크게 공헌한 정도전도 ‘궁원제도는 검소하지만 누추한 지경에 이르지 않고, 화려하면서도

사치스러운 지경에 이르지 않도록 것이 아름다운 것이다.’ 라고 했고,

정조 임금 역시, 무릇 궁궐은 임금이 살면서 나라를 다스리는 곳이요, 백성이 사방에서 우러러보는 곳이라, 그 규모가 크지 않을 수 없다. 따라서, 그 제도는 존엄한 아름다움을 보이고, 그 이름은 은연한 가운데 사치하지 않으면 서 화려하게 보이는 것이 담겨있다.」

고 했습니다. 이 검소함을 숭상하는 말로 요약되는 이 경구는

조선시대의 왕들과 신료들이 왕실건축의 각법으로 삼은 전통이였습니다. 창덕궁은 이러한 한국 궁궐조형의

전통을 잘보여준다는 글을 썼는데요, 이것은 사실상 창덕궁이기 때문에 제가 이 글을 썼지만, 한국의 다른건축에서도 적용될 수 있는 내용이 될 것입니다. 예를 들어, 이건 서양의 유명한 건축가, ‘르꼬르뷔지에’가 절은 시절에 지중해

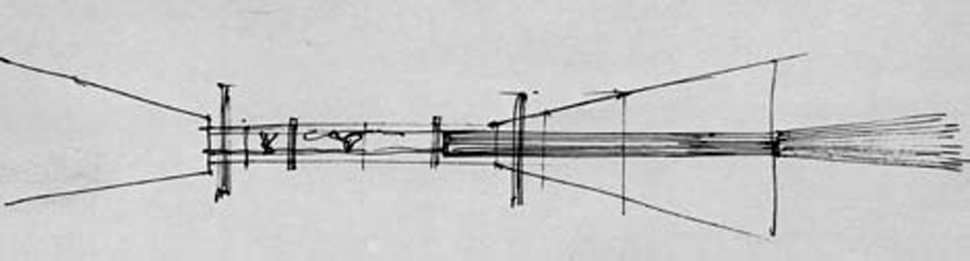

일대를 여행을 하면서 파르테논 신전을 스케치 한 것인데, 오른쪽 위에 보이는 그림이 중요한 것이, 꼬르뷔지에에게는 안에서 밖을 볼 때, 이렇게 기둥이 있고, 기둥을 거쳐 저 멀리 보이는 외부 어떤 건축물 경관이 굉장히 중요했다고 보는 것입니다. 이것은 이 19세기 말에서 20세기로

건너올 때 서구 건축가들이 지향했던 하나의 그 공간의 흐름, 새로운 건축이 지향해야 될 바에 대해서

이야기하는 것으로서는 유명한 내용이 되겠습니다. 그래서 꼬르뷔지에는 이러한 어떤 구조를 통한 공간의

흐름을 시도를 했고, 아래의 것은 ‘미스반데로에’의 스케치입니다만, 이

시기에 많은 건축가들은 이러한 공간의 흐름, 다시 말해서, 19세기까지

서구 건축에서는 이러한 것들이 어떤 건축기법, 혹은 건축재료, 건축구조의

한계에 의해서 만들지 못했던 것입니다. 그러나,

우리 동양에서는 이러한 공간의 흐름은 목조건축이기 때문에 아주 옛날부터 하고 있었던 것입니다.

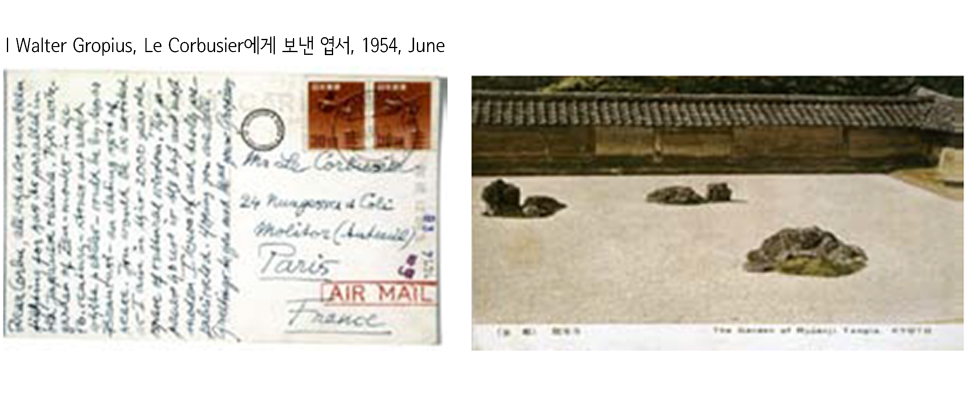

예를 들어, 지금 보는 것은 양동마을, 독락당에 있는 계정이라고 하는 정자입니다. 개울 옆에 있는 건물인데, 안에서 볼 때 이렇게 자연과 하나 되는 건축을 만들어 내고 있습니다. 이러한 건축으로서 흔히들 서양학자들이 이야기할

때 인용하는 중요한 예 중에 하나가 교토에 있는 용안사가 되겠습니다. 용안사에 석정은 유명하고 디자인

하시는 분들은 현장에 가서 실제 보신 분들도 많겠습니다만, 제가 지금 이야기했던 공간의 연속성, 혹은 내부공간과 외부공간이 하나가 되고 이것이 더 밖으로 흘러나가서 자연과 하나 되는 것, 그러한 것들을 이야기할 때에 용안사의 석정은 굉장히 중요한 하나의 사례로써 작용하고 있습니다. 이와 연관지어서, 굉장히 유명한 하나의 글이 있는데, 이 근대 건축가로써 유명한 ‘월터

그로피우스’가 일본을 방문하고 ‘르 꼬르뷔제’에게 보낸 엽서입니다. 자기들이 그렇게 추구했던, 공간의 내외부 관통이라고 하는 것이 일본에는 이미 몇 백년 전부터 하고 있었다. 서양에서는 이제 20세기 전후에 하고 있는 것들에 대해서 찬탄을

하고 이렇게 편지를 썼던 것입니다. 그러니까, 꼬르뷔지에

선생에게서 우리가 그렇게 만들려고, 혹은 그렇게 찾으려고 했던 공간이 바로 일본에 있다. 그래서, 이런 실내가, 일본의

이 주거가 정말 최상의 하나 실내이고, 이것이 바로 우리가 찾던 모던한 것이다. Dear

Corbu, all what we have been fighting for has its parallel in old Japanese

culture. This rock-garden of Zen-monks in the thirteenth century-stones and

raked white pebbles-could be by Arp or Brancusi-an elating spot of peace. You

would be as excited as I am in this 2000 year old space of cultural wisdom! The

Japanese house is the best and most modern I know

of and truly prefabricated. Hoping you are well. Greetings to you and Mme.

Yours-Gropius 이러한 것들은 우리 동아시아에는 중국은

물론이고, 한국에도 몇 백년 혹은 천년 전부터 만들어 오던 건축이다.

이러한 관점에서 우리는 서구에 대한 모방의 단계를 항상 이렇게 할 것이 아니라, 동양이

가지고 있는 건축에서 그 특성들을 찾아 오늘날 이을 수 있는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 이것은 아까

제가 이번에 나온 책이라고 했던 창덕궁도 마찬가지입니다. 창덕궁에서 내외부 공간이 연결되는 방식은 또

일본 건축하고는 또 다르게 한국적으로 하고 있습니다. 이런 관점에서 이야기한다면, 이 병산서원이 가지고 있는 이 공간이 이렇게 내외부 공간이 연속되고 있는 형식은 중국과 일본의 형식과는 다른

한국이 만들어낸 자연과 건축이 하나가 되고 건축 속에 있는 사람과 자연이 하나가 되는 그런 경지의 건축, 흔히

이야기 하는 ‘천인합일’의 건축이 이렇게 몇 백전부터 이루어지고 있었던 것입니다. 이 서구는 이것을 19세기 말에서 20세기에 시작을 했던 것입니다.

또 다른 하나의 예가, 종묘입니다. 그러니까, 이러한 것들이 결국은 우리는 동아시아에서 얼마든지 우리의

문화, 우리의 삶, 우리의 건축이 이루어지는 터와 연관지어

가지고 찾고, 또 그것을 새로운 형식으로 만들 수 있는 것들이 있다는 것을 알 필요가 있습니다. 넷째, ‘문화의

정체성과 디자인’ 그 다음으로 제가 말씀드리고 싶은 것은

‘문화의 정체성과 디자인’이 되겠습니다. 아까도 말씀드렸습니다만, 이 문화의 정체성에서 굉장히 중요한 것을, 특히 디자인과 연관지어서

이야기 하고자 합니다. 그 디자인의 대상이 되는 그 사물, 그

사물이 가지고 있는 재료의 속성, 혹은 그 사물을 이용해서 어떤 건축물을 만든다, 혹은 디자인이 된 어떤 결과물을 만들어 낸다고 할 때에 거기에 적용된 기술이나 기법, 이런 것들에 대한 올바른 이해, 그리고 그 사물을 사용하게 될 사람, 그다음에 그 사물을 거기서 사용하고, 생활하고 이용할 사람, 이러한 것들에 대한 이해가 된 디자인일 때, 그 디자인은 그 나름의

하나의 잘 해결이 된 디자인이라고 할 수 있습니다. 이것은 다르게 이야기해서 이 사물과 문화를 올바로

이해한 디자인이라 할 수 있겠습니다. 이것을 유가적 표현으로 한다면 사물의 이치를 하나하나 파악해서

경지에 오른 ‘격물치지’의 디자인이 아닌가라고 생각합니다.

이것은 겸재가 그린 유명한 그림입니다만, 저는 이것을 소위

사대부 선비가 격물치지하는 하나의 중요한 그림의 예로 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 이 불국사의 석수, 이 재료의 특성들을 이용해서 만들어진 것, 혹은 이 살아옴의 유가

양반 선비가 사는 공간에 대한 이해가 바탕이 되어 이루어진 건축 등이 되겠습니다. 사물 – 재료, 기술, 기법 사람, 문화 사용자, 문화 생활